受験生必見!

読解力低下症

Reading Comprehension Disorder

5つの回復法と合格への対策

✓ 英語や国語などの文章の読解が困難になった場合、受験うつなどの脳機能の低下が危険です。この状態を読解力低下症(Reading Comprehension Disorder)と呼びます。

✓ 読解力低下症は、脳科学で「心の黒板」と呼ばれるワーキングメモリー(Working memory)の機能が低下し、文章を読み取って理解する能力が低下します。

✓ うつ受験うつ症状により、脳内の扁桃体(Amygdala)が過剰に刺激を受けると、ワーキングメモリーの機能が低下する悪影響が生じます。

✓ 読解力低下症のチェックポイントは、「スラスラと読めない」「同じ部分を何度も読み返す」「読むスピードが低下する」「読み終えても内容が頭に残っていない」という症状です。掲載しているセルフチェックリストを使って、まずは自己診断をしてください。

✓ 読解力低下症は、学力そのものが低下したわけではありません。ワーキングメモリーの回復により、再びスラスラと読み取ることができるようになります。

✓ ここでは、誰でもご自宅で簡単に実践できる5つの対策をご紹介します。脳医学を活用して、読解力を回復させることで、志望校への合格を勝ち取りましょう!

東京大学本郷キャンパス赤門正面

本郷赤門前クリニック

受験うつが原因で文章の読み取りが下手になる?

読解力低下症の可能性に注意!

もともとスラスラ読めていた英語の文章が、突然読み取れなくなる現象に悩んでいませんか?

そのような症状がある場合、受験うつが主な原因となり、読解力低下症(Reading Comprehension Disorder)が起こっている可能性があります。

ぜひ、注意してください。

英語に限らず、現代文や古文漢文などの文章の読み取りが苦手になる現象は、国語の場合にも起こります。

また、理系科目の中でも文章量の多い化学や生物などでも同様の問題が生じることがあります。

実は、私たちは普段、意識することなく長い文章を読み取る際に、脳の高度な機能であるワーキングメモリー(Working memory)を活用しています。

そのため、脳の認知機能に障害があると、比較的早い段階から長文の読み取りが困難になる症状が現れるのです。

これが、「受験うつ」による読解力低下症の特徴なのです。

「受験うつ」は症状が悪化する傾向があり、注意が必要です。

東京大学本郷キャンパス赤門正面

本郷赤門前クリニック

脳のワーキングメモリーの低下が原因で文章が読めなくなる?

学力低下ではなく読解力低下症に注目!

文章の読み取りが困難になると、模擬テストの英語や国語の成績は急激に悪化してしまいます。

しかし、成績の低下は学力自体が低下したからではなく、脳のワーキングメモリー(Working memory)を中心にした読解のための脳機能の障害による読解力低下症の可能性があることに注目しましょう。

英語や国語の実力は、長期間の勉強と蓄積によって築き上げられるものであり、急激に向上したり低下したりするものではありません。

実際、勉強によって蓄積した知識や学力に関する情報は、成績が急落した後も、脳の側頭葉などに保存されている場合がほとんどです。

成績の急激な悪化の原因は学力そのものの低下ではなく、ワーキングメモリーを中心とした読解のための脳機能の障害にあります。

読解力低下症について注目し、適切な対策を考えましょう。

読解力を支えるワーキングメモリーとは?

読解力低下の原因に注目!

急激な読解力の低下が起こった場合、最も可能性が高い脳機能の原因は、ワーキングメモリー(Working memory)です。

ワーキングメモリーは脳科学で「心の黒板」とも呼ばれ、文章の意味を読み取るために脳内で情報を書き換える機能を担っています。

一方、受験うつやうつ症状がある場合、脳の奥深くにある扁桃体(Amygdala)が過剰に活動します。

この過剰な活動により、扁桃体が暴走状態となり、不安やイライラが制御しきれなくなります。

扁桃体の過剰な活動は、ワーキングメモリーの機能を強力に低下させる性質も持っています。

そのため、軽度のうつ症状であっても、文章の読み取りが困難になり、読解力低下症(Reading Comprehension Disorder)を発症することがあります。

読解力の低下を考える上で、ワーキングメモリーの役割に注目しましょう。

模擬テストの偏差値は脳機能の健康診断!

読解力の変化に注目しよう

うつ症状が重くなると、勉強のやる気がなくなったり、不安やイライラで頭がいっぱいになるため、受験生自身も異変に気づくことがあります。

しかし、うつ症状が軽度の場合、自分で脳の異変に気づくことは非常に困難です。

そんな場合に役立つのが、読解力の変化です。

読解力の低下はうつ症状の初期段階から起こり、模擬テストの成績という形で数値化された情報として手に入れることができます。

模擬テストの偏差値は、脳機能の異変に気づくための健康診断の検査数値のような役割を果たしてくれます。

読解力の変化に注目し、ご自身の脳機能の状態を的確に把握しましょう。

脳機能低下の見極めのポイント!

ワーキングメモリーの低下に注意!

脳のワーキングメモリーの低下に気づくために、模擬テストを受けずに自宅で勉強している際には、以下の7つの兆候に注意してみましょう。

これらは読解力低下症で典型的にみられる兆候です。

【読解力低下症の7兆候】

① スラスラ読めずイライラすること

② 同じ部分を何度も読み返してしまうこと

③ 文章を読んでいるとすぐに眠くなること

④ 読み終えた後に内容が頭に残っていないこと

⑤ 内容を理解したつもりでも浅い読解しかできていないこと

⑥ 読み取った内容を要約することができないこと

⑦ 読み取ったことをすぐに忘れてしまうこと

上記の7つの兆候のうち、いずれか一つでも顕著に現れる場合は、受験うつによる読解力低下症の可能性があります。

これらの兆候に共通するのは、文章を完全に読み取れないわけではないものの、正常なスピードで内容を端的に把握することができないことです。

脳医学的には、ワーキングメモリーの低下による認知機能の障害が考えられ、上記の7つの兆候はすべて説明がつきます。

いずれかの兆候が現れた場合は、脳機能の低下に注意し、適切な対策を考えましょう。

東京大学本郷キャンパス赤門正面

本郷赤門前クリニック

誰でも簡単にできる読解力の回復方法!

効果的な5つの対策

読解力の低下が生じた場合、受験ストレスによる一時的な脳機能の低下が原因である可能性があります。

そんな場合には、誰でも簡単にできる以下の5つの方法を試して、読解力を回復させましょう。

対策①:背筋を正し、紙面から目を遠ざける!

紙面から目を遠ざけると、眼内筋という筋肉が緩み、これに連動する形で脳内でもストレスが軽減されます。

また、視野が広がることにより、脳に対して一行一行の意味にとらわれるのではなく、全体の意味を大づかみに理解するよう促す効果が生じることも実験データとして得られています。

さらに、背筋を伸ばすことによってテストステロンと呼ばれるホルモンの分泌量が増え、脳の情報処理能力が向上します。

対策②:大事なキーワードだけを二度読みする!

私たちは、普段、自覚していませんが、脳が健康な状態にあるときは、内容の重要度が低い部分は速いスピードで読み進め、内容が大切な部分に差し掛かると読むスピードを無意識のうちに遅くして、重点的に記憶に残しています。

ところが、脳に受験ストレスがたまると、文章を読むスピードが単調になり、重要度に応じた情報処理の濃淡をつけられなくなり、結果として、重要度の低い内容に埋もれてしまう形で、大切な内容が頭に残ってくれなくなります。

これを防ぐため、重要なキーワードに出会ったら、その部分だけを二度読みしましょう。

これにより、脳内の情報処理が改善されます。

対策③:試験開始の瞬間まで目を閉じ続ける!

受験ストレスがたまると、脳の大脳新皮質の領域が広範囲にわたって疲労します。

これが情報処理の遅れとなり、文章がスラスラ読めなくなる原因になります。

入学試験でも模擬テストでも、机に試験問題が配布されたあと、試験開始の瞬間まで、数分間、座りながら何もせずに待たなければなりません。

この間、これから試験に集中しなければならないというプレッシャーでストレスが高まり、大脳新皮質の疲労が高まります。

一方、大脳新皮質の70%は視覚情報の処理に関わっているため、目を閉じて視覚情報を遮断すると、休息を与えることで、機能の回復を図れます。

そこで、試験問題の配布が終わったら、試験開始の瞬間まで、目を閉じ、脳を休ませることで、よりよい脳のコンディションにしておいて課題文を読むと、読解力がアップします。

読解力に限らず、試験開始前に、「隣の受験生は頭が良さそうだな・・・」とか、「試験監督は怖そうな人だな・・・」とか、周囲を見るとプレッシャーを高めるだけです。

貴重なあなたの脳の機能は、問題を解くことだけに使いましょう!

東京大学本郷キャンパス赤門正面

本郷赤門前クリニック

対策④:机の下で両手を組んで伸びをする!

ストレッチ運動を行って筋肉を伸ばすと、一時的ではありますがストレスが緩和されます。読

解力の悪化の原因がストレスによるワーキングメモリーの低下であった場合は、これによって機能が回復することがあります。

ただし、試験を受けているときに本格的なストレッチ運動を行うのは不可能です。

そこでおすすめしたいのが、机の下で両手を組んで伸びをすることです。

これなら入試の会場でも違和感なく実践できます。

もちろん、不正行為にもなりません。

また、伸びをしている間も、問題を考え続けることができるので、時間の制約にもならないということも受験対策には大きなメリットです。

対策⑤:痛気持ちい程度に手をもむ!

手をもむとすぐに暖かくなってきますが、これは手の血管の壁から一酸化窒素が放出され、血管が拡張して血流がよくなるためです。

これに伴い副交感神経が優位になるため、一時的ではありますがストレスが緩和します。

その結果、ワーキングメモリーが回復し、読解力がよみがえってくることがあります。

やはり、試験を受けている最中も実践できるというメリットがあります。

これらの5つの方法は誰でも簡単に実践できるものばかりです。

読解力の低下に悩んでいる方は、是非試してみてください。

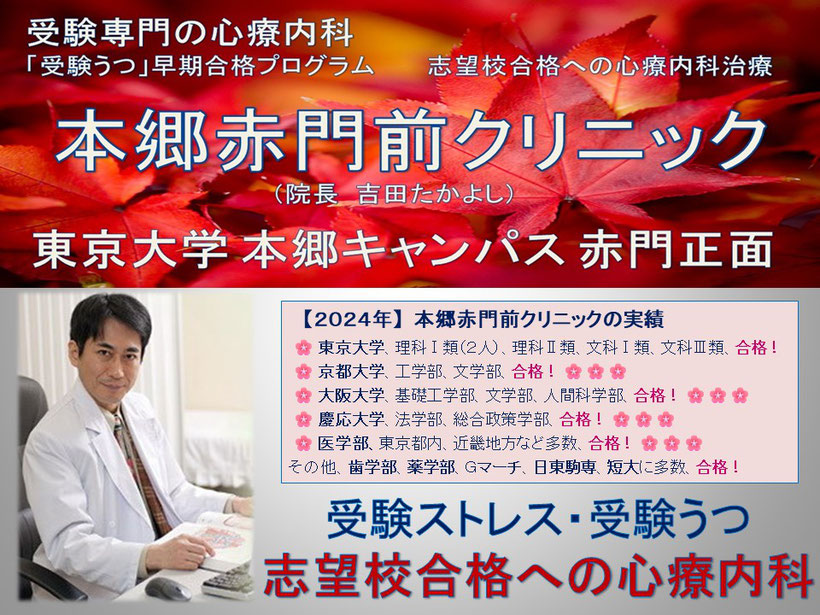

最新脳医学治療(受験うつ)早期合格コースで合格を勝ち取ろう!

脳のワーキングメモリーの低下が受験ストレスによって一時的なものであれば、先述した対策を実践することで、多くの受験生の読解力が2週間以内に回復します。

しかし、2週間以上経っても読解力が回復しない場合は、「受験うつ」による読解力低下症の可能性が高まります。

放置すると脳内の扁桃体が暴走し、深刻なメンタル症状が発展する可能性があります。

このような状態では、高い学力を持つ受験生でも志望校合格は困難です。早急に治療を開始することが重要です。

私のクリニックでは、最新の磁気刺激治療(Transcranial Magnetic Stimulation)などを取り入れた「受験うつ早期合格コース」を提供しています。

磁気刺激治療は安全な磁気パルスを脳に当てることで受験うつの症状を回復させます。

磁気刺激治療は従来の抗うつ薬よりも副作用が少なく、効果が早く現れるため、受験生にとって非常に効果的な治療法です。

さらに、磁気刺激治療は読解力の低下にも効果があり、ワーキングメモリーの機能向上にも貢献します。

当院では年齢の適用条件なども踏まえ磁気刺激治療と最新のCBT治療を組み合わせた「最新脳医学治療・早期合格コース」を提供しており、受験うつの回復と志望校合格の効果をさらに高めています。

過去10年にわたって多くの合格実績を誇っています。

ぜひ、受験うつに悩む受験生の方々には、私たちのクリニックの治療コースをご検討いただき、早期の合格を勝ち取っていただきたいと思います。

まずは以下のフォームから、ご案内を請求してください。

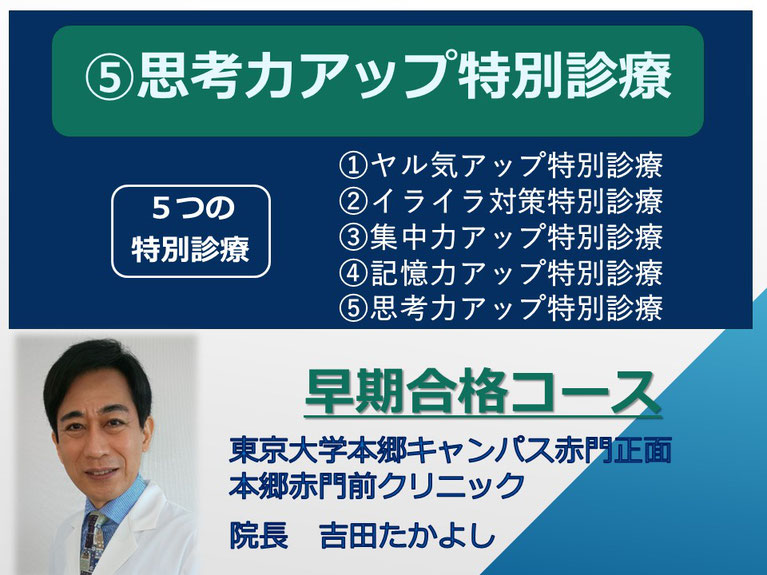

また、2020年より開始となった当院の「5つの特別診療」のうち、「⑤思考力アップ特別診療」ではワーキングメモリーの働きを高める専門の診療を行っています。

その大きな柱となるのが、このページで取り上げた読解力の回復なのです。

ぜひ、こちらを受診していただき、憧れの志望校への合格を勝ち取ってください!

参照した研究論文のリスト

① Álvarez‐Cañizo, M., Suárez‐Coalla, P., & Cuetos, F. (2015). The Role of Reading Fluency in Children’s Text Comprehension. Frontiers in Psychology.

② Borella, E., Carretti, B., & Pelegrina, S. (2010). The Specific Role of Inhibition in Reading Comprehension in Good and Poor Comprehenders. Journal of Learning Disabilities.

③ Nippold, M. (2017). Reading Comprehension Deficits in Adolescents: Addressing Underlying Language Abilities.. Language, speech, and hearing services in schools.

④ Christodoulou, J., Tufo, S., Lymberis, J., Saxler, P., Ghosh, S., Triantafyllou, C., Whitfield-Gabrieli, S., & Gabrieli, J. (2014). Brain Bases of Reading Fluency in Typical Reading and Impaired Fluency in Dyslexia. PLoS ONE.

⑤ Torppa, M., Vasalampi, K., Eklund, K., Sulkunen, S., & Niemi, P. (2020). Reading comprehension difficulty is often distinct from difficulty in reading fluency and accompanied with problems in motivation and school well-being. Educational Psychology.

⑥ Nation, K., Clarke, P., & Snowling, M. (2002). General cognitive ability in children with reading comprehension difficulties.. The British journal of educational psychology.

⑦ Katz, S., Lautenschlager, G., Blackburn, A., & Harris, F. (1990). Answering Reading Comprehension Items without Passages on the SAT. Psychological Science.

⑧ Kim, Y., Vorstius, C., & Radach, R. (2018). Does Online Comprehension Monitoring Make a Unique Contribution to Reading Comprehension in Beginning Readers? Evidence from eye movements. Scientific Studies of Reading.

⑨ Cartwright, K., Marshall, T., & Wray, E. (2016). A Longitudinal Study of the Role of Reading Motivation in Primary Students’ Reading Comprehension: Implications for a Less Simple View of Reading. Reading Psychology.