試験を受けているときに、頭の中で音楽が流れ続ける・・・。

同じメロディーが頭の中で繰り返されて、勉強に集中できない・・・。

これが「イヤーワーム(Stuck Song Syndrome)」です。

成績が下るだけでなく、脳の病気が隠れている場合もあります。

「雑念症」や「イヤーワーム型受験うつ」にも注意!

脳医学に基づく適切な対策をご紹介します。

イヤーワーム

Stuck Song Syndrome

効果的な止め方と受験成功への対策

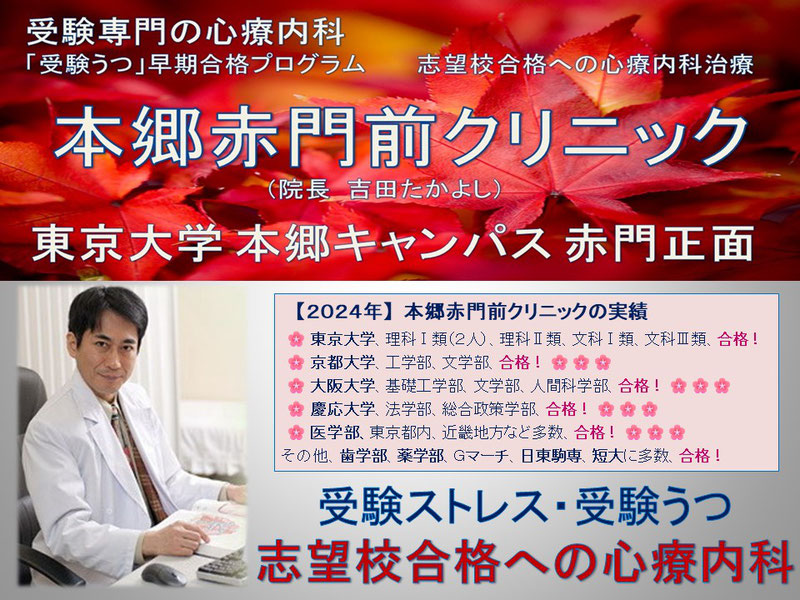

東京大学本郷キャンパス赤門正面

本郷赤門前クリニック

✓ イヤーワーム(Earworm )とは、頭の中で音楽の同じフレーズが、何度も何度も強迫的に繰り返される現象で、医学的には雑念によって集中力を奪われる「雑念症」の一つです。

✓ イヤーワーム(Earworm)を直訳すると「耳の虫」ですが、精神医学では「Stuck Song Syndrome」と呼ばれています。こちらは直訳すると「楽曲が頭から離れない症候群」です。症状が激しい場合は治療の対象になります。

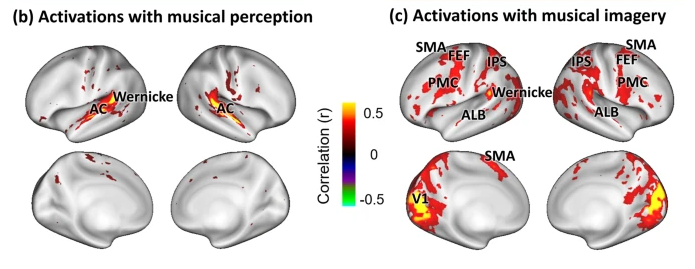

✓ イヤーワームは、脳の側頭葉にある聴覚野が音楽によって自動的に活性化される性質を持っているために起こる現象です。受験生の場合は、試験や勉強の最中に生じると集中力を奪われる「雑念症」の原因となるため、入試に落ちる危険性があります。

✓ イヤーワームの背後に「強迫性障害」や「受験うつ」が隠れている場合も多く、放置していると受験ストレスなどで症状が悪化し、イライラが抑えられなくなって成績が急落することも多いので注意が必要です。

✓ ご自分で手軽にできる3つの対処の方法や専門の診療プログラムについても、このページでご紹介します。イヤーワームを克服することで試験の成績が急上昇し、志望校合格を勝ち取った受験生が数多く輩出されています。

東京大学本郷キャンパス赤門正面

本郷赤門前クリニック

イヤーワーム(Stuck Song Syndrome )とは?

イヤーワーム(Stuck Song Syndrome)という言葉を聞いたことはありますか?

これは音楽の特定のフレーズが脳内で何度も何度も強迫的に繰り返される現象を指すものです。

はじめは些細なことだと思っていても、次第に音楽やメロディがいつまでたっても頭から離れなくなり、とても苦しい体験だと感じるようになる場合もあります。

私の心療内科クリニックでは、受験生のイヤーワームを専門の診療プログラムに組み入れています。

たとえば、重要な入試の最中に「ビーック、ビック、ビック、ビックカメラ♫♫」という宣伝音楽のフレーズが頭の中を占領し、その結果、思考力が働かなくなって試験の問題を解くことができなくなってしまったという事例が複数ありました。

また、大好きなアーティストの楽曲が頭の中でメドレーとして次々と流れてきて、気が付いたら入学試験の制限時間が過ぎてしまったという例も毎年あります。

このような状況に陥ると、入試の結果については、残念ながら大半のケースで不合格になることが多いのが実情です。

イヤーワーム現象は、たとえ、ごく軽いものであっても、受験生にとっては潜在的なリスクとなる可能性があります。

特に、日常生活や学習時間中に頻繁にイヤーワームを経験する受験生は、決して軽視してはいけません。

なぜなら、緊張感が極大状態となる本番の入試では、症状が数倍に拡大されて悪化することが多いからです。

したがって、イヤーワームに対しては、事前に適切な対策を打っておく必要があります。

このページでは、イヤーワーム(Stuck Song Syndrome)について深く理解していただき、その効果的な対処法をお伝えするとともに、受験成功へと導くための具体的な対策をご提案します。

東京大学本郷キャンパス赤門正面

本郷赤門前クリニック

「受験イヤーワーム」とは?

一般的なイヤーワームとの違い

イヤーワーム(Earworm)を日本語に直訳すると「耳の虫」です。

この語は、かつて人々が耳の中に虫がいて、音楽を奏でているかのように感じたことから名付けられました。

医学では、正式には「Stuck Song Syndrome」といいます。

こちらは、無理やり日本語に訳すと、「楽曲が頭から離れない症候群」といったところでしょうか。

イヤーワームは、脳の側頭葉に位置する聴覚野が、音楽に反応して自動的に活性化されるために生じる生理現象です。

一般的な調査によれば、98%の人が人生の中で一度はイヤーワームを経験しているとされています。

もちろん、これ自体は病気ではありません。

日常生活の中で、ごくたまにイヤーワームを経験するといった程度であれば、特に医学上の問題はありません。

さらに、頭の中で楽曲が反復して再生されるものの、不快感は伴わず、自分の意志でコントロールが可能な状態である場合は、「Musical Imagery Repetition(音楽表象反復)」、または「Involuntary Musical Imagery(不随意音楽表象)」と呼ばれています。

もちろん、自己コントロールが可能である以上、こちらも心配する必要はありません。

しかし、勉強や試験に問題に解答するときなど、集中力を必要とする状況下で、自分の意志とは無関係にイヤーワームが発生する場合、一転してこの現象は見過ごすことができない問題へと浮上します。

イヤーワームが集中力を奪い去るため、勉強や仕事への大きな障害となるわけです。

目の前の勉強や試験問題とは無関係な雑念が生じて集中力が低下する症状は、「雑念症」といいます。

もちろん、入試に失敗する深刻な原因となってしまいます。

受験生にとってイヤーワームは、「雑念症」を生み出す要因としても見過ごせないものなのです。

「雑念症」については、「雑念症とは?受験生の集中を阻む原因!脳科学が示す合格への対策」のページで詳しく解説しています。

今すぐに効果が実感できる対処法もご紹介しています。

こちらも必ずご一読ください。

受験生が頻繁にイヤーワームに悩まされるようになった場合、クリニックで専門の検査を行うと、「強迫性障害」や「受験うつ」などの脳や心の病気が見つかることが多く、こちらにも注意が必要です。

これらの理由から、受験生が試験や勉強のときにイヤーワームを経験するようになった場合は、「受験イヤーワーム」という特別な症状として、一般的なイヤーワームとは一線を画して慎重に取り扱う必要があります。

「強迫性障害」については、「受験の強迫性障害(Obsessive Compulsive Disorder)」のページで詳しく解説しています。」

また、「受験うつ」については、「受験うつ(Exam Depressive Disorder)」のページをご参照ください。

入試直前でも特別な治療で脳を回復させて志望校への合格をつかむ「入試直前特急コース」もあります。

イヤーワームに影響を与える脳の特性とは何か?

一般的には、イヤーワームは女性に多く見られる傾向があります。

しかし、受験生に限っていえば、男性にもイヤーワームは頻繁に見受けられます。

また、こちらも一般的には、音楽を日常的に多く聞く人がイヤーワームを経験しやすいことが指摘されています。

しかし、受験イヤーワームという特殊な状況においては、この傾向があてはまりません。

実際、私が心療内科クリニックで診察した中でも、音楽をほとんど聞かない受験生がイヤーワームに悩まされるケースは決して珍しくないのが現実です。

例えば、ご紹介した「ビーック、ビック、ビック、ビックカメラ♫」のメロディに悩まされていた受験生も、実はその店で買い物をした経験が一度もなく、なぜこのフレーズが頭の中に残ってしまったのか理解できないと話していました。

これらの事例から見て取れるように、受験イヤーワームの本質は、メロディーを聞いた経験やそのメロディー自体の性質にあるわけではないということです。

実は、それよりも受験生の脳が特定の状態にあることや、受験ストレスに対する脳の反応が、イヤーワームの発症に大きく影響していることが示唆されます。

東京大学本郷キャンパス赤門正面

本郷赤門前クリニック

イヤーワームに影響を与える脳の特性とは何か?

イヤーワームは一時的な現象から深刻な脳の疾患まで、その原因はさまざまです。

ここでは、一時的なイヤーワームを解消する3つの簡単な手法をご紹介します。

ただし、イヤーワームを解消する手法をご紹介する前に、大事な注意点があります。

受験生が頻繁にイヤーワームを経験する場合は、後ほど解説するように、受験の失敗に直結する脳や心の疾患が隠れていることが多く、小手先のテクニックに頼ってイヤーワームを無理やり消すのは危険です。

むしろ、イヤーワームが脳の不調を教えてくれる貴重なSOSサインと考え、原因となっている疾患を根本的に治療することが合格への最良の道です。

とはいえ、受験生であっても、特に脳や心の疾患にかかっているわけではなく、一時的な現象としてイヤーワームが生じるという場合もよくあることです。

実は、これからご紹介するお手軽な3つの対処法は、それを見極めるためにも大変に役に立つものなのです。

どういうことかというと、医学では、本当は何の病気なのか診断が確定しなくても、危険性が低ければ、可能性の高そうな病気の治療をとりあえず実行してみるということがよく行われます。

その結果、もし治療の効果があれば、想定した病気が実際に起きていたのが証明されたことになります。

つまり、治療の後で治療の効果によって診断が確定するというものです。

医学ではこれを 「診断的治療」と呼びます。

イヤーワームも同じで、とりあえず、ご紹介するお手軽な対処法を実践していただき、それでイヤーワームがなくなれば、単なる一時的な現象で、特定の危険な疾患ではなかった可能性が高いという診断が後からつくわけです。

それでは、あなたが簡単に実践できる、イヤーワーム解消法を3つご紹介します。

① 音読チェイン法

音読で脳の集中力を切り替える

側頭葉に位置する脳の聴覚中枢は、一つのタスクに集中する特性を持っています。

したがって、勉強中にイヤーワームに悩まされた際は、勉強内容を声に出して読む、つまり音読することを試みてみてください。

大抵の場合、聴覚中枢は音読内容への情報処理にシフトし、イヤーワームの強度が軽減します。

イヤーワームが消えたら、再び通常の黙読へと戻ります。

しかし、しばらくするとイヤーワームが再び始まる場合が大半です。

その際は再び音読へと切り替えてみてください。

そしてイヤーワームが消えたら黙読に戻る・・・。

これを繰り返すのです。

イヤーワーム ⇒ 音読 ⇒ イヤーワーム ⇒ 音読 ⇒ ⇒ ⇒

このようにイヤーワームと音読を鎖のように交互に繰り返してつなげていくので、「音読チェイン法」といいます。

イヤーワームのたびに「音読チェイン法」を実践していると、やがて脳の側頭葉の聴覚連合野の性質が変化し、イヤーワームそのものが生じにくくなります。

実際、ただの一時的なイヤーワームで、特定の脳や心の疾患に起因しない場合は、「音読チェイン法」を繰り返すと、比較的短期間のうちにイヤーワームの問題が解消することがほとんどです。

「音読チェイン法」は、ただのその場しのぎではなく、脳の聴覚中枢を自分の意志で操作するものです。

もし、脳や心の病気ではなく、イヤーワームが一時的なものであれば、解消に役立つ効果的な対策法だといえます。

東京大学本郷キャンパス赤門正面

本郷赤門前クリニック

② 実際にイヤーワームの曲を聴く

多くの人が驚くかもしれませんが、イヤーワームとなって頭の中で何度も再生されている楽曲を実際に耳で聴くと、イヤーワームが消えることが研究で示されています。

なぜなら、イヤーワームは多くの場合、楽曲の一部、特にサビの部分が頭の中でループ再生されることが多いのですです。

脳内のニューロン(神経細胞)のネットワークもこのループをそのまま反映した構造になっており、これが終わらないイヤーワームの一因となっているのです。

こうした現象に対して、その曲を実際にフルコーラスで聴き終えると、脳内でも楽曲が終了することを学習し、無限ループから脱出することができます。

これは、すべてのイヤーワームに対して効果があるわけではありませんが、試す価値はあります。

ただし、この方法を何度も繰り返すと、曲を聴くこと自体が新たなイヤーワームの原因となってしまう可能性もあります。

これでは、本末転倒どころか逆効果です。

そのため、3回試しても効果が見られない場合は、その曲の再生を停止し、他の手段を試すべきです。

③ ガムを噛む

こちらも、意外に感じる方が多いかもしれませんが、ガムを噛むことでイヤーワームが軽減する傾向があるという研究結果も発表されています。

ガムを噛む行為は、脳の奥深くに存在する脳幹網様体を刺激し、脳内の認知機能の制御能力を高めるとされています。

これにより、イヤーワームを鎮める方向へと脳の状態が変化する可能性があるわけです。

さらに、ガムを噛むという繰り返しの運動のリズムが、音楽のリズムに干渉するため、イヤーワームが鎮まる可能性も考えられます。

ただし、この方法はすべての人に効果的というわけではありません。

とりあえず、「自分に効果があるならラッキー!」といった軽い気持ちで試してみるのがよいでしょう。

イヤーワームの対策以外にも、ガムを噛むことには脳の血液循環を高める作用があり、脳の働きを全体的に改善させる効果があります。

実際、ガムを噛むだけで数学の成績が上がるという研究結果も報告されています。

たとえイヤーワームに対する効果がなくても、入試問題を解くパフォーマンスを向上させるためだけでも、試してみる価値がある生活習慣です。

イヤーワームが続くなら…

可能性のある隠れた脳と心の疾患

以上、イヤーワームを治すための3つの方法をご紹介しました。

これらは誰でも手軽に試せる対策で、一時的なイヤーワームであれば、症状を緩和するのに有効な手段です。

しかし、重要な注意点として、これらの方法はあくまでもイヤーワームという表面に現れる症状を抑えるだけの「対処療法」に過ぎないということです。

脳内で生じているイヤーワームの根本的な原因を解消するものではありません。

もしイヤーワームの背後に何らかの脳の疾患が隠れていた場合、当然のことですが、ご紹介した3つの方法には、その疾患を根本的に治療する効果はありません。

特に、2週間以上にわたり3つの対処法に頼り続けていると、背後の疾患を治療するための貴重な時間を失ってしまう可能性があります。

それゆえ、2週間以上イヤーワームが続く場合には、心や脳の病気が隠れている可能性を考慮することが重要です。

そのような状況では、早期に原因となる疾患を発見し、適切に治療することが、あなたが目指す学校への合格への道を開くカギとなるのです。

では、具体的には、どのような疾患がイヤーワームに隠れている可能性があるのでしょうか?

以下で詳しくご説明します。

東京大学本郷キャンパス赤門正面

本郷赤門前クリニック

受験イヤーワームの背後に隠れる脳の疾患とは何か?

頻繁にイヤーワームに悩まされる場合、一般論として背後に隠れた脳の疾患として最も頻繁に見られるのが「強迫性障害」です。

強迫性障害とは、自分の意志とは異なる思考が繰り返し浮かんでしまうという脳の病態です。

一般的には、何度も手を洗う、戸締りを確認するなどの行動が強迫性障害の症状としてよく知られています。

これらの繰り返しの行動を促す脳の障害が音楽の旋律に向かうと、それがイヤーワームとして表面化することがあるのです。

特に注意していただきたいのは、受験生の場合、強迫性障害の症状は一般的なものとは少し異なる特徴を持つことがよくあるということです。

具体的な内容については、「受験の強迫性障害(Obsessive Compulsive Disorder)」のページをご参照ください。

「受験の強迫性障害(Obsessive Compulsive Disorder)」

さらに、イヤーワームの症状と並行して、勉強への意欲が著しく低下している場合、「受験無気力症候群(Exam Apathy Syndrome)」である可能性があります。

「受験無気力症候群(Exam Apathy Syndrome)」についての詳細な説明はこちらのリンクをご覧ください。

「受験無気力症候群(Exam Apathy Syndrome)」

イヤーワームの本当の原因は「受験うつ」?

ご紹介したように、受験生ではない一般の方が深刻なイヤーワームを起こした場合、背後に隠れた病気として最も多いのは「強迫性障害」です。

しかし、受験生に関していうと、最も多いのは受験生のうつ症状、「受験うつ」です。

うつ病というと、世間の皆さんが持っているイメージは、深く落ち込んで「僕はもう駄目だ・・・」と嘆き苦しむような症状かもしれません。

もちろん、このようなタイプのうつ病もあり、「メランコリー親和型うつ」といいます。

成人、特に中高年の方は、脳のエネルギーが欠乏しやすいため、こうしたタイプのうつ病に陥りやすいのです。

これに対し、受験生の世代では、脳のエネルギー自体はもともと潤沢なため、受験ストレスをキッカケにうつ症状に陥ると、脳内のコントロールができなくなって、焦燥感が高まり、感情のコントロールができなくなることが多いのです。

実際、「受験うつ」の場合、「メランコリー親和型うつ」の方もいますが、それ以上に多いのは、このタイプです。

その場合に、聴覚のコントロールもできなくなり、イヤーワームを生じる場合もあることがわかってきました。

イヤーワームとともに、イライラが抑えきれなくなるといった感情の暴走や、親に暴力や暴言を吐いてしまうといった問題行動を伴う場合は、「受験うつ」の可能性があります。

この場合は、とりわけ、次の項目でご紹介する「受験に特化した光トポグラフィー検査」をお受けになることを強くおすすめします。

東京大学本郷キャンパス赤門正面

本郷赤門前クリニック

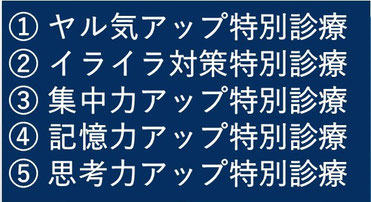

「5つの特別診療」で志望校の合格通知をつかもう!

2020年からは、志望校への合格をより強力にサポートするために、「5つの特別診療」を開始しました。

以下の5種類の特別診療の中から、脳機能についての検査データをもとに、必要なものをチョイスして受けていただきます。

受験イヤーワームの場合は、脳が集中力を大幅に低下させている場合が多く、それに対する治療として、②集中力アップ特別診療がとりわけ効果的です。

また、「①ヤル気アップ特別診療」、「②イライラ対策特別診療」も必要になる場合が多く見られます。

以下をクリックしていただけば、「5つの特別診療」に関する詳しい案内がご覧いただけます。

「Dr.吉田の受験うつ総合解説」

「受験うつ」は、入試の不安や受験勉強による脳疲労によって発症する「うつ症状」の総称です。

実際には、「受験うつ」には、様々な原因や様々な症状が含まれており、一つの病気というわけではありません。

そこで、このような多様な「受験うつ」を様々な角度から理解していただくために、「受験うつ対策ガイド 合格への道を開く情報が満載 Dr.吉田の受験うつ総合解説」というページを設けています。

総合解説というネーミングの通り、ありとあらゆるタイプの「受験うつ」網羅して解説しているので、ご自分の症状がご説明しているどのタイプにも当てはまらないということは、まず、ないでしょう。

また、このサイトは、「受験うつ」に関するハブページになっています。

それぞれの症状や原因に対して、専門に解説しているページにリンクが張られており、ご自分の症状に最も適合している対策をご紹介しているページにたどり着けるように工夫されています。

ぜひ、まずはこちらの記事をご一読いただきたいと思います。

参照した研究論文のリスト

① Beaman, C., & Williams, T. (2010). Earworms (stuck song syndrome): towards a natural history of intrusive thoughts.. British journal of psychology.

② Ashmore, R., Wild, J., & Schmidt, M. (2005). Brainstem and Forebrain Contributions to the Generation of Learned Motor Behaviors for Song. The Journal of Neuroscience.

③ Chen, J., Stepanek, L., & Doupe, A. (2014). Differential contributions of basal ganglia and thalamus to song initiation, tempo, and structure.. Journal of neurophysiology.

④ Rajan, R. (2018). Pre-Bout Neural Activity Changes in Premotor Nucleus HVC Correlate with Successful Initiation of Learned Song Sequence. The Journal of Neuroscience.

⑤ Kirn, J. (2010). The relationship of neurogenesis and growth of brain regions to song learning. Brain and Language.

⑥ Matsui, T., Matsunaga, H., Ohya, K., Iwasaki, Y., Koshimune, K., Miyata, A., & Kiriike, N. (2003). Clinical features in two cases with musical obsessions who successfully responded to clomipramine. Psychiatry and Clinical Neurosciences.

⑦ Monzani, B., Rijsdijk, F., Harris, J., & Mataix-Cols, D. (2014). The structure of genetic and environmental risk factors for dimensional representations of DSM-5 obsessive-compulsive spectrum disorders.. JAMA psychiatry.