東京大学 本郷赤門正面

本郷赤門前クリニック

受験無気力症候群

Exam Apathy Syndrome

気力がよみがえり、合格できる秘策とは?

✓ 受験生のメンタルがデリケートになってきた影響で、「受験無気力症候群(Exam Apathy Syndrome)」が急増しています。この症状は、学力があるにもかかわらず入試に失敗してしまう重大な要因となっています。

✓ 本記事では、「受験無気力症候群・セルフチェック」という自己診断シートをご紹介しています。勉強のヤル気が急に出なくなった受験生やその親御様は、こちらで簡単にセルフチェックを行うことができます。

✓ 勉強のヤル気が出ない場合、脳の前帯状回(Anterior cingulate cortex)など、脳の働きに関連する要因が関係していることが多く、その改善が必要です。それを無視し、精神論に頼るとかえって症状が悪化します。

✓ 最近の受験無気力症候群の特徴として、勉強はできないがゲームやスマホには熱心に取り組む傾向があります。これが単なるサボりだという誤解を招く原因ですが、検査を行うと脳の扁桃体などに異変が生じている場合が多いので注意が必要です。

✓ この記事では、ご自宅で簡単に実践できる「受験無気力症候群(Exam Apathy Syndrome)」の対処法を紹介しています。

✓ 受験に特化した「光トポグラフィー検査」のデータと最新の脳科学の研究成果を元に、受験無気力症候群を克服し、志望校合格への道を最短で実現するための脳の対策もご紹介します。

東京大学本郷キャンパス赤門正面

本郷赤門前クリニック

急増する「受験生の無気力症候群(Exam Apathy Syndrome)」とは?

勉強に対するヤル気が、ある時期を境に極端に低下してしまう現象が、今、受験生の間で急激に増加しています。

もちろん、本人の明確な意思によって勉強をサボるのであれば、それは病気とはいえません。

しかし、そうではないケースが、最近、受験生の間で急増しているのです。

この現象が、「受験無気力症候群(Exam Apathy Syndrome)」と呼ばれている脳の不調です。

受験無気力症候群の代表的な症状は以下です。

後ほど、専門のセルフチェックシートを使って自己診断していただきますが、その前に、ご自分に、あるいはご自分のお子さんに「受験無気力症候群の7つの症状」が出ていないか、まずはザックリと目を通してください。

【受験無気力症候群の7つの症状】

① 勉強のヤル気が起きなった。

② 勉強しようとすると、体がダルくなる。

③ さほど楽しくないのに、長時間、スマホを見続けてしまう。

④ 受験のことを考えることが、とても面倒に感じる。

⑤ 思考力が低下し、応用問題が特に解けなくなった。

⑥ 集中力が低下し、ケアレスミスが目立って増えた。

⑦ 勉強しようとすると頭痛や腹痛が起きる。

受験無気力症候群を放置していると、当然ながら、ジワジワと成績が低下していきます。

しかも、一般的には、入試の日程が近づくにしたがって受験ストレスが増すため、受験無気力症候群は悪化する傾向があります。

これは、志望校への合格を勝ち取るうえで大きな障害として立ちはだかります。

もちろん、放置してはいけません。

一方、しっかりと対処を施して克服すれば、成績の飛躍的なアップが見込めるのも、受験無気力症候群の特徴です。

脳やメンタルに原因があって成績が低迷しているわけですから、根本的に学力が不足しているのが原因ではない場合が圧倒的に多いわけです。

成績を下げている原因である受験無気力症候群さえ除去できれば、成績が上がるというのは当然のことです。

だからこそ受験生にとっては、志望校への合格を勝ち取るうえで、受験無気力症候群の予防や治療にしっかり取り組むことには、じゅうぶんな値打ちがあるわけです。

東京大学本郷キャンパス赤門正面

本郷赤門前クリニック

受験無気力症候群(Exam Apathy Syndrome)の特徴と誤解

受験無気力症候群には、見落としてはいけない特徴があります。

重度の無気力というと、「うつ病」を思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。

「うつ病」と呼ばれている脳の不調のなかで、最も典型的なのは、従来からある「大うつ病性障害(Major Depressive Disorder)」という病気です。

言葉の使い方として、「うつ病」=「大うつ病性障害」としている医師も少なくありません。

「大うつ病性障害」に陥ると、確かに多くの患者は何事に対しても極度の無気力状態に陥ります。

私のクリニックでも、受験生を診察していると、この病気が見つかるケースも少なくありません。

しかし、最近の受験生に増えている無気力は、明らかにこれとは異なるのです。

特徴的な点は、勉強に対してはヤル気が出ない一方で、ゲームやスマホには積極的に取り組むということです。

これは、「大うつ病性障害」では、まず起きないことです。

つまり、「うつ病」=「大うつ病性障害」という言葉の使い方をした場合は、「うつ病」ではないということになります。

実際、多くの親は、「うちの子はただサボっているだけではないか...」と誤解してしまいます。

また、受験生自身も、注意をした親に対して言葉の上では反発しますが、内心では「私、ホントは甘えているだけなのかな...」と悩んでしまいがちです。

こうして、多くの場合、「受験無気力症候群(Exam Apathy Syndrome)」は見落とされてしまっているのです。

その結果、対処が遅れてしまって症状が悪化し、重度の「受験うつ」に陥ってしまう受験生が跡を絶ちません。

このような状況から、本来なら合格できるはずの受験生が、入試で落ちてしまうことが少なくありません。

受験生本人にとっても親御様にとっても、受験無気力症候群に気づくことは決定的に重要です。

後ほど、誰でも簡単に自己診断できるセルフチェックのリストを掲載しますので、そちらを利用して、該当する項目がないか確認してください。

勉強のヤル気が出ないのは、単なる甘えではない!

「受験無気力症候群」を見極めるためのセルフチェックリストは後ほどご紹介しますが、その前に、受験無気力症候群の本質を理解していただくために、脳の検査をするとどのような変調が現れるのか説明しておきましょう。

私のクリニックでは、いくつかの専門の検査のデータを利用して診断しています。

その中でも特に重要なのは「光トポグラフィー検査」(Optical Topography)です。

これは、脳の中でも勉強にとって特に重要な働きをしている大脳新皮質の活動状況を、時間的な変化を含めて計測するものです。

この検査を行うと、単なるサボりたいという気持ちだけでは説明がつかないデータを示す受験生が数多く含まれていることがわかってきました。

勉強は脳の注意持続力という能力を使って、認知機能を高度に使いこなす必要があります。

ところが、検査データを見ると、そういった脳機能が低下している所見がみられることが多いのです。

このことからも、勉強に対してヤル気が出なくなったのは、単なる甘えによるものではなく、脳そのものの機能に関する何らかの異変が関与しているということが、客観的なデータとして浮かび上がるのです。

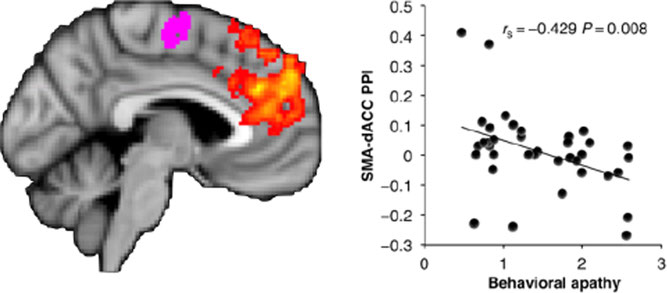

実際、脳の前帯状回や腹側線条体に異変が生じている場合が少なくないことを指摘する研究も発表されています。

見た目の雰囲気だと単にサボっているだけのように見えても、脳の中の現実は全く違うということが起こりうるのだということを理解しておいていただきたいです。

The anatomy of apathy: a neurocognitive framework for amotivated behaviour

C Le Heron, MAJ Apps, M Husain, Neuropsychologia

もう一つ、注意していただきたいポイントは、受験無気力症候群で脳が不調に陥っている場合も、脳のどこがどういう不調を起こしているのか、受験生お一人お一人、異なるということです。

受験無気力症候群は、脳機能の不調のタイプに合致した治療を行わないと、勉強への気力を回復させることはむつかしく、志望校への合格を勝ち取ることは困難なのです。

そのためにも、受験無気力症候群である可能性が高ければ、光トポグラフィー検査をお受けいただくことを強くおすすめします。

ただし、もちろん、受験生が勉強をしなくなった場合に、単なるサボりだということも、少なからずあります。

だからこそ大切なのは、受験無気力症候群によって勉強の気力がわからないのか、それとも単なるサボりや気の緩みなのかを、脳医学に基づいてしっかりと区別することです。

そのために役立つのが、このページの後半に設けているセルフチェックシートです。

セルフチェックをして、受験無気力症候群の危険性があるという結果が出た場合は、光トポグラフィー検査など脳機能に関する専門の検査を受けることをおすすめします。

東京大学本郷キャンパス赤門正面

本郷赤門前クリニック

サボリと受験無気力症候群の見分け方のポイント!

ここで勉強のヤル気がわかなくなってしまった場合に、単なるサボりなのか、それと無気力症候群のためなのか、見極めるための重要なポイントをご紹介しておきましょう。

もちろん、怠惰な性格のために受験勉強をサボっている子どもはたくさんいます。

でも、そんなお子さんは、もともと勉強嫌いで、幼い頃から親の言うことを聞かず、遊びほうけていたはずです。

医学的に問題なのは、そうではないケースです。

性格については、その基礎となる気質についてはかなりが生まれつき遺伝によって定まり、そこに幼少期の環境因子も加わって形成されていくものです。

成長した後に短期間で変わるものではありません。

ですから、かつては勉強に熱心に取り組んでいたのに、ある時期からプッツリとヤル気がなくなってしまった…というケースが、医学的には最も心配が必要なのです。

この場合は、性格の問題だと安易に決めつけず、脳の働きに関して何らかの異変が隠れている可能性が深く懸念されるのです。

サボっているだけなら、厳しく叱りつけたり、精神論を振りかざして激励することで解決できるかもしれません。

しかし、脳機能に異常が生じている場合は、こうした方法ではストレスによって症状をさらに悪化させるだけです。

必要なのは、脳の状態に合致した適切なメンタル医学に基づく対処です。

これについても後ほど、誰でも簡単に実践できる方法でありながら、脳医学やメンタル医学の研究で効果が実証されている方法を厳選してご紹介します。

まずは、受験無気力症候群なのかを見極めるため、以下のセルフチェックを行ってください。

東京大学本郷キャンパス赤門正面

本郷赤門前クリニック

学生の無気力に関する研究論文を発表したハーバード大学のウォルターズ博士のご承諾を得て、研究論文のデータを元に、本郷赤門前クリニックと学習カウンセリング協会が共同で、日本の受験生の実情に合わせてセルフチェックのリストを作成しました。

以下の10の項目について、それぞれ診断基準に沿って点数をつけてください!

診断基準

・まったく当てはまらない ⇒ 0点

・あまり当てはまらない ⇒ 1点

・やや当てはまる ⇒ 2点

・とても当てはまる ⇒ 3点

その点数を足し合わせた数が、あなたの合計スコアです。

この合計スコアのポイントで、受験無気力症候群を診断します。

【チェック項目1】

・勉強をしているときに限って、身体がダルい!

【チェック項目2】

・机に向かうとイライラが抑えきれなくなる!

【チェック項目3】

・夜更かしはできるが、朝は起きられない!

【チェック項目4】

・勉強には気力がわいてこないが、スマホやゲームならできる!

【チェック項目5】

・かすかな音も気になって、勉強に集中できていない!

【チェック項目6】

・英語や国語の長文がさっぱり頭に入ってこない!

【チェック項目7】

・10分以上、教科書を読んでいると、ぼうっとしたり、眠くなったりする!

【チェック項目8】

・勉強中だけ、肩・背中・腰など身体のあちこちが痛くなる!

【チェック項目9】

・無理に勉強しようとすると、腹痛・頭痛・息苦しさ・めまい・吐き気がする!

【チェック項目10】

・勉強はヤル気がしないのに、志望校には合格したい気持ちがある!

【診断】受験無気力症候群(Exam Apathy Syndrome)

【合計スコア⇒5以下】

勉強に対する意欲は、問題のない状態を保っています。

現状では「受験無気力症候群」の心配はありません。

このペースで受験勉強を続けてください。

【合計スコア⇒6から10】

受験に対する意欲が問題を抱えつつあります。

受験ストレスの改善が合格率をアップにつながります。

ストレスにつながる認知のゆがみなどに問題はないか、再検討しましょう。

【合計スコア⇒11から15】

受験に対する意欲が問題を抱えつつあります。

「受験無気力症候群」の心配があります。

「受験うつ」の可能性もあるので、できるだけ早く、専門の検査を受けましょう。

【合計スコア⇒15以上】

単なる「受験無気力症候群」ではなく、深刻な「受験うつ」に陥っている可能性が高いと考えられます。

この状態を放置すると、志望校に不合格になるというだけではとどまらず、将来に禍根を残す心配があります。

ただちに光トポグラフィー検査などの専門の検査をお受けになるよう、強くおすすめします。

東京大学本郷キャンパス赤門正面

本郷赤門前クリニック

ご自宅で誰でも簡単にできる無気力対策

セルフチェックの結果、合計スコアが6から10の場合は、誰でもご自宅で簡単にできる方法で、勉強に関する無気力を改善することができます。

合計スコアが11を超える場合は、これだけでは十分ではない場合が多いのですが、とりあえず実践してみる値打ちはあります。

① 5分間勉強

まず、ストップウォッチで時間を計測しながら、5分間限定で勉強に着手します。

脳には「作業興奮」という作用があり、5分間なんらかの作業を行っていると、脳が刺激を受け、次第に意欲が高まってくることが実験で証明されています。

5分間勉強してヤル気が出てきたら、そのまま勉強を続けて構いません。

② スタンディング勉強

座った状態よりも立ち上がった状態のほうが、脳幹網様体という部分が刺激を受けるため、脳は意欲を高める性質を持っています。

英単語の暗記など、立ち上がった状態でも勉強できることはたくさんあります。

3分間ほどスタンディング勉強を試してみて、ヤル気がわいてきたら、座って普通に勉強してください。

また、ヤル気が枯渇してきたら、スタンディング勉強に切り替える…ということを繰り返します。

③ 相撲スクワット

筋肉を使うと脳に刺激が加わり、意欲の中枢が活発に働く性質を持っていることが明らかになりました。

使用する筋肉の量が多いほど、この効果も大きくなります。

人間の筋肉は、その3分の1が下半身に集中しています。

このため、スクワット運動が効果的です。

1分間、全力でスクワット運動を行い、少し休んで生気が整ったところで勉強を開始しましょう。

さらに、相撲の四股を踏むように足をハの字にしてスクワットを行うと、より多くの筋肉を稼働させることができます。

これが「相撲スクワット」です。

こちらもチャレンジしてみましょう。

④ 服装を変える

脳内のやる気や集中力は、着ている服装に支配されているという研究論文が発表され、脳機能を専門に診療している心療内科医の間でも注目を集めています。

学校の制服や、今まで意欲的に勉強ができていたときに着用していた服を着ると、脳内でヤル気の中枢が活動しやすくなることが、実験でデータで実証されています。

こちらについては、以下の解説記事をご覧ください。

まずは「光トポグラフィー検査」で、脳の状態をチェック!

5分間勉強、スタンディング勉強、相撲スクワットのいずれも効果がない場合は、脳に深刻な異変が生じている危険性が懸念されます。

それを突き止めるため、専門の検査が必要です。

光トポグラフィー検査は、従来から、うつ病・双極性障害・統合失調症の鑑別に役立つデータを得ることができるとして医学界では高く評価されてきましたが、これに加え、最近、データの解析技術の向上で、受験生が志望校に合格するために役立つ脳機能の状態を知る上でも、とても役立つ手段となってきました。

最新脳医学治療(受験うつ)早期合格コースで意欲を回復!

勉強のヤル気はもちろん、集中力も記憶力も思考力も含め、志望校に合格するために必要な脳の働きは、すべて脳内のニューロン(神経細胞)によるネットワークが生み出す現象です。

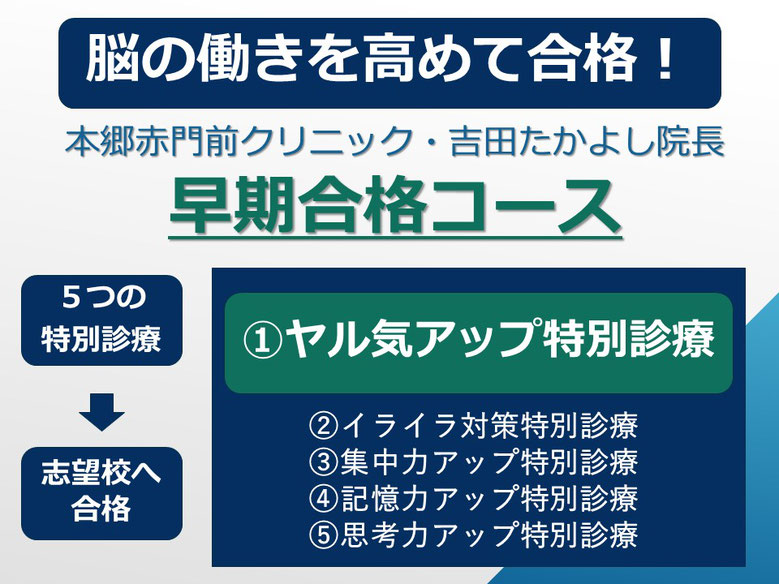

「最新脳医学治療(受験うつ)早期合格コース」は、ここに着目し、以下の3つの専門的な治療法を組み合わせることにより、受験無気力症候群を治療し、志望校への合格を図ります。

① 受験の脳機能に特化した専門の磁気刺激治療など最新脳医学治療

② 受験勉強の方法を変えることにより脳機能を高める「CBT治療」

③ 光トポグラフィー検査のデータを元に、脳機能そのものを高める5つの特別診療

つまり、

「受験専門・最新脳医学治療」+「受験に特化したCBT治療」+「5つの特別診療」=志望校への合格

これが弊院で提唱している「合格の方程式」です!

「磁気刺激治療(受験うつ)早期合格コース」は、短期間でも効果が出やすいという特徴があります。

志望校への合格をあきらめないでください!

「Dr.吉田の受験うつ総合解説」

「受験うつ」は、入試の不安や受験勉強による脳疲労によって発症する「うつ症状」の総称です。

実際には、「受験うつ」には、様々な原因や様々な症状が含まれており、一つの病気というわけではありません。

そこで、このような多様な「受験うつ」を様々な角度から理解していただくために、「受験うつ対策ガイド 合格への道を開く情報が満載 Dr.吉田の受験うつ総合解説」というページを設けています。

総合解説というネーミングの通り、ありとあらゆるタイプの「受験うつ」網羅して解説しているので、ご自分の症状がご説明しているどのタイプにも当てはまらないということは、まず、ないでしょう。

また、このサイトは、「受験うつ」に関するハブページになっています。

それぞれの症状や原因に対して、専門に解説しているページにリンクが張られており、ご自分の症状に最も適合している対策をご紹介しているページにたどり着けるように工夫されています。

ぜひ、まずはこちらの記事をご一読いただきたいと思います。

東京大学本郷キャンパス赤門正面

本郷赤門前クリニック

勉強の意欲を高めるために、こちらの記事もご参考になさってください。

参照した研究論文のリスト

① Middendorp, H., Geenen, R., Kuis, W., Heijnen, C., & Sinnema, G. (2001). Psychological adjustment of adolescent girls with chronic fatigue syndrome.. Pediatrics.

② Ames, S., Offord, K., Nirelli, L., Patten, C., Friedrich, W., Decker, P., & Hurt, R. (2005). Initial Development of a New Measure of Minor Stress for Adolescents: The Adolescent Minor Stress Inventory. Journal of Youth and Adolescence.

③ Stewart, J., Gewitz, M., Weldon, A., Arlievsky, N., Li, K., & Muñoz, J. (1999). Orthostatic Intolerance in Adolescent Chronic Fatigue Syndrome. Pediatrics.

④ Kohn, M., Golden, N., & Shenker, I. (1998). Cardiac arrest and delirium: presentations of the refeeding syndrome in severely malnourished adolescents with anorexia nervosa.. The Journal of adolescent health : official publication of the Society for Adolescent Medicine.

⑤ Paschke, K., Austermann, M., & Thomasius, R. (2020). Assessing ICD-11 Gaming Disorder in Adolescent Gamers: Development and Validation of the Gaming Disorder Scale for Adolescents (GADIS-A). Journal of Clinical Medicine.

⑥ Mulligan, R., Reiersen, A., & Todorov, A. (2013). Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, Autistic Traits, and Substance Use Among Missouri Adolescents. Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology.

⑦ Adrian, M., Miller, A., McCauley, E., & Stoep, A. (2016). Suicidal ideation in early to middle adolescence: sex-specific trajectories and predictors.. Journal of child psychology and psychiatry, and allied disciplines.

⑧ Bell, D., Jordan, K., & Robinson, M. (2001). Thirteen-year follow-up of children and adolescents with chronic fatigue syndrome.. Pediatrics.