浪人を繰り返す心の病

非定型うつ病で40歳まで引きこもり!

✓ 東大を受験し続けて14年という受験生を診察したら、本当の原因は非定型うつ病だったというケースがありました。

✓ これに限らず、超一流大学しか眼中にないと言いながら、それにふさわしい受験勉強をせず、結果的に何年も浪人を繰り返してしまう受験生が急増しています。

✓ 浪人を繰り返す結果、予備校⇒宅浪⇒引きこもり・・・という危険なスパイラルに陥り、最悪のケースでは40歳くらいまで引きこもって社会に適応できなくなってしまいます。

✓ 心の奥底で「自分は努力しなくても成功する特別な人間なのだ」というプライドの呪縛に苦しみ、受験の出口が見えなくなっているのであり、けっして性格に原因があるわけではありません。

✓ 受験に特化した光トポグラフィー検査を行うと、こうした浪人を繰り返す受験生の脳には一種独特の波形が現れる場合が多いことがわかってきました。

✓ ただし、もともと地頭は良い場合が多く、適切な治療を行えば成績は急上昇しやすいのもこのタイプの受験生の特徴です。早期発見・早期治療が志望校合格への命綱です。

✓ このような脳と心のトラブルを未然に防ぐことができる「受験メンタル8か条」をご紹介します。誰でも簡単にできることばかりです。今すぐ実践しましょう!

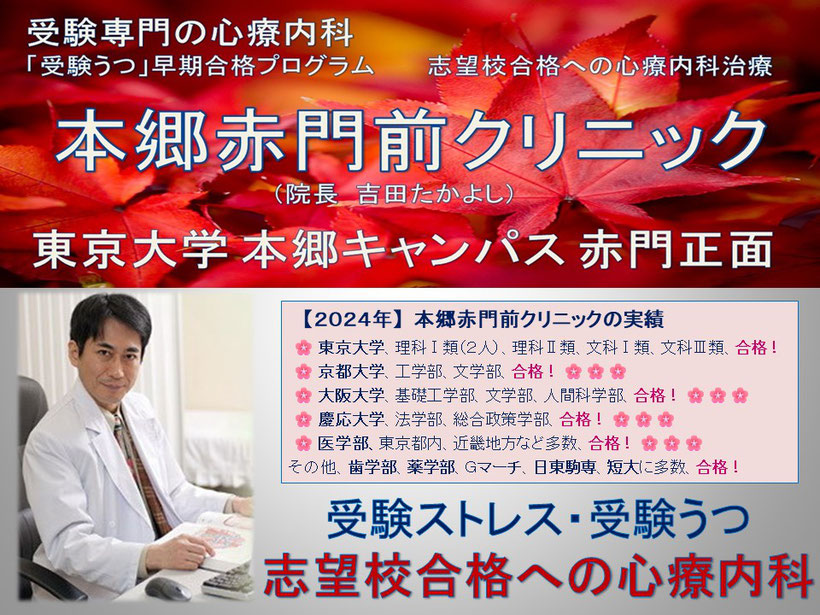

東京大学本郷キャンパス赤門正面

本郷赤門前クリニック

東大を受験し続けて14年・・・!

東大を受験し続けて14年・・・。

つまり、浪人生活14年目・・・。

私のクリニックには、そんな受験生がご来院されたことがあります。

もちろん、年齢はもう30代です。

この方は、極端な例ですが、模擬テストを受けたら、合格できる可能性が20%以下のE判定ばかり。

なのに、難関大以外は眼中にないという受験生が、最近、特に増加しています。

問題なのは、その中に、かなりの割合で「非定型うつ病」を発病している人がいるということです。

また、共通した心の闇を抱えており、放置しておくと無限に浪人を繰り返して、40歳くらいまで引きこもり生活を続けるようになります。

さらに、40歳になって就職しようと思っても、それまでに働いた経験がなければ、雇用条件の良い仕事は見つかるはずはありません。

その結果、苦悩に満ちた中高年を迎えることも多く、端緒となった浪人をしたことを後悔している人が数多くいます。

そうならないように、受験生の方、あるいはご家族で思い当たる人は、必ず、このページの記事を、最後までお読みいただき、傷口が広がないうちにメンタル医学と脳医学に基づく適切な対策をとって、志望校合格を実現してください。

浪人を繰り返す心の闇とは?

誤解してほしくないのですが、E判定の大学を目指すことが、良くないと言っているのではありません。

むしろ私のクリニックでは、高い目標であるE判定の大学を積極的に目指すよう指導しており、実際、毎年、多くの受験生を合格に導いています。

A判定の大学に合格するのは当たり前で、偏差値の高いE判定の大学に合格させることこそが、受験を専門とする心療内科医としての私のプライドです。

しかし、そのためには、専門の検査を受けて脳機能の問題点を探り、さらに、日々の勉強法を脳機能のタイプに合わせたやり方に変えていただくといった努力が必要です。

ところが、問題なのは、そのような努力は一切せず、現実からひたすら逃避することで、結果的に安易に浪人を選択することになる受験生が多いということです。

東京大学本郷キャンパス赤門正面

本郷赤門前クリニック

膨張したプライドに自縄自縛!

では、どうして努力はしないのに、一流大学しか受験しようとしないのでしょうか。

その答えは明確です。

カウンセリングを行うと、実態のない空虚なプライドが空回りしているという心理面の問題点が浮き彫りになります。

自分は、東大に受かって当然の人間だ・・・。

しかも、努力をしなくても成功する特権を持っている人間なんだ・・・。

もちろん、このようなことをハッキリ口にする受験生は一人もいません。

しかし、メンタル医学の観点から発言を丁寧に分析すると、心の奥底で、こうした思い込みがうごめいていることが明確にわかります。

不安と不満が爆発し、暴言と暴力へ!

といっても、努力をせずに高い偏差値の大学しか受験しようとしないのは、楽天的な、ただの脳天気な受験生だからだというわけではありません。

このままでは合格できるわけはないという厳しい現実は、頭ではきちんと理解できているのです。

合格して当然であるはずなのに、現実には合格できない・・・。

このギャップに苦しみながら不安をつのらせ、そのような境遇に不満もつのらせます。

そして、抑えきれない焦燥感のためにイライラしてしまい、親にあたるというのが、ほとんどのケースです。

実際、幼い頃は優しい性格だったのに、受験が近づくと荒れてきて、親に暴言を吐いたり、家庭で暴れたりするケースは、努力せずに高い偏差値の大学しか志望しようとしないという現実逃避の心の闇を抱えている場合がとても多いのです。

東京大学本郷キャンパス赤門正面

本郷赤門前クリニック

背後に潜む非定型うつ病

努力をせずに高い偏差値の大学に受かって当たり前だと考える受験生に対し、多くの親御様は、ワガママな性格に育てたせいだとご自分を責める人が多いのですが、私は、そのような考え方は間違いだと断言します。

確かに、ワガママだという側面がまったくないとはいいません。

でも、ワガママな人は世の中にいっぱいいます。

私自身の診療の経験でいえば、高い偏差値の大学を目指して浪人を繰り返す人が、突出してワガママが過ぎるとは思いません。

こうした問題の根幹をなすのは、背後に「非定型うつ病」が隠れているということです。

受験生なら、自分の成績以上の大学に合格したいと思うのは、当然のことです。

また、努力しないで合格できるなら、そうなってほしいと思うのも、青年期の心の成熟段階としては当然のことです。

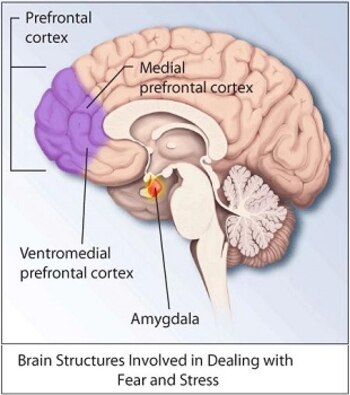

ただ、脳の扁桃体や前頭前野が正常に機能していれば、そうした欲望には自然に歯止めがかかります。

ところが、努力をしないのに高い大学に受からなければ嫌だと思う受験生は、こうした扁桃体や前頭前野の機能がうまく働いていないのです。

その根本的な原因が、「非定型うつ病」なのです。

光トポグラフィー検査で特有の波形に!

実は、無限に浪人を繰り返す受験生の脳機能を、受験に特化した光トポグラフィー検査で調べると、一種独特の波形になることが多いのです。

昔、躁うつ病と言われていた病気は、現在は、「双極性障害」と呼ばれています。

努力をしないのに高い偏差値の大学に合格しないと我慢できない受験生の脳は、大きく分類すると「双極性障害」に近いカテゴリーに入ることが多いのです。

「躁うつ病なんて、まったく無関係だ・・・」

そうお感じになった方が大半でしょう。

でも、早合点しないでください。

浪人を繰り返す受験生の多くが、躁うつ病だと言う意味ではありません。

実際、検査データを注意深く読み取ると、典型的な「双極性障害」とは明らかに異なるいくつかの特徴が、検査データの波形から見て取れます。

だからこそ、こうした症状の受験生には、受験に特化した光トポグラフィー検査をお受けいただくよう、強くおすすめしているわけです。

双極性障害の薬が効かない!

また、問診すると、双極性障害に近い所見もあり、他院で「双極性障害Ⅱ型」という診断名を告げれているケースも少なくありません。

そもそも、「双極性障害Ⅱ型」は診断基準があいまいなので、はっきり違うと断言すること自体、不可能なのですが、私は、異なるものとして治療しています。

なぜなら、一般的な双極性障害の治療薬がさっぱり効かず、それで心療内科を渡り歩き、最後に私のクリニックに起こしくださるといったケースが多いからです。

プライドが暴走して空回りしている受験生は、磁気刺激治療で一気に回復しやすいのも特徴です。

このタイプの受験生は、もともと認知機能が高い場合が多く、脳機能が抱えている問題点を解決すれば、成績が急回復するのは、ある意味、必然の現象ともいえます。

まずは、受験に特化した光トポグラフィー検査をお受けになることをおすすめします。

予防のための受験メンタル8か条

自分自身のプライドに自縄自縛になってしまい、浪人を繰り返して中高年まで引きこもり・・・。

そんな悲劇を食い止めるために、是非とも実践していただきたい8か条の極意があります。

いずれも、誰でも簡単にできることばかりです。

【受験メンタル8か条】

① できる限り宅浪はしないこと。

宅浪(自宅での浪人生活)は自己管理が必要となり、自分だけでストレスを抱え込みやすくなる傾向があります。

学校や塾といった環境は、一定の規則性と社会性をもたらし、他の学生と競争することで自然と学習効率が上がります。

② どうしても宅浪する場合は、自宅ではなく、図書館など自宅から出て勉強すること。

自宅での学習は集中力を保つことが難しくなる可能性があります。

図書館などの公共の場所で勉強することで、適度に気分転換をはかることができ、脳にとって健康な形で集中力が持続できるメリットがあります。

③ 近隣に図書館などがなく、どうしても自宅でしか勉強できない場合は、毎朝、コンビニに行き、外出する刺激を脳に与えること。

毎日のルーティンの一部として外出を組み込むことで、心理的にリフレッシュでき、勉強効率が上がる効果が期待できます。

さらに、コンビニでの買い物などを通じて、社会との接触を保つ効果を脳に与えることができます。

④ できる限り食事は家族と談笑しながらとるように習慣づけること。自室での個食は禁止すること。

食事は家族とのコミュニケーションの時間でもあります。

自室で食事をとることは、浪人生の社会的な孤立を深める可能性があるため、なるべく家族と一緒に食事をとることを推奨します。

⑤ 最低でも1時間に一度は立ち上がり、軽くでいいので身体を動かすこと。机の周りをウロウロ歩くだけでも良い。

長時間座り続けることは健康に良くないだけでなく、脳への酸素供給を妨げる可能性があります。

定期的に身体を動かすことで血行が良くなり、学習効率が上がる可能性があります。

⑥ 1日に一度は心拍数が上がる強度の高い運動をすること。時間が取れない場合は、通学のための最寄りの駅までの往復をランニングの切り替えるのがよい。

適度な運動はストレスの解消に役立ちます。

運動によるエンドルフィンの分泌は脳疲労を緩和する作用をもたらし、心拍数を上げる運動は脳の海馬の機能を改善します。

それにより、より高密度な学習することができます。

⑦ できる限り1日に一度は笑うように心がけること。友達や家族と談笑するのが望ましいが、そのような機会がなければ、漫才を見て笑うのでもよい。

笑いはストレスホルモンから脳を守る効果があることが脳医学の研究で実証されています。

受験勉強はストレスフルなため、笑うことで心理的な健康を維持することが重要です。

⑧ 勉強中は背筋をただすこと。ただし、休憩中はダラッとした姿勢でリラックスするのが良い。

姿勢は集中力や記憶力に影響を及ぼします。

背筋を伸ばすことで、交感神経が優位となり、脳の機能が高まります。

一方、休憩時には身体の姿勢も含めてリラックスすることで、脳と心を効率よく休ませ、再び勉強するためのエネルギーを脳内に蓄えることができます。

以上の受験メンタル8か条は、いずれも効果がメンタル医学や脳医学で実証されているものばかりです。

できる項目から一つ一つ取り入れていきましょう。

東京大学本郷キャンパス赤門正面

本郷赤門前クリニック

5つの特別診療で無限浪人病から現実の東大合格へ!

まだ、発病していない方は、ぜひ、ご紹介した「受験メンタル8か条」を実践して、浪人生活の慢性化を防いでください。

ただし、すでに脳と心の不調が生じている場合は、専門の検査と対策が必要です。

そこで、受験生を専門に診療している私に心療内科では、2020年かは、こうした症状の受験生に特に効果のある「5つの特別診療」を治療プログラムに加えました。

以下の5種類の特別診療の中から、受験生の症状や心理状態に加え、光トポグラフィー検査や認知機能検査のデータをもとに、大きな効果が見込める専門の診療を選択して受けていただきます。

プライドが暴走して、それに心と脳が押しつぶされている受験生の場合は、脳内の扁桃体と呼ばれる部位が過剰に反応している場合が多く、特に「②イライラ対策特別診療」がとりわけ効果的です。

また、受験勉強の再開や志望校への合格を勝ち取るためには、「①やる気アップ特別診療」、「②集中力アップ特別診療」も必要になる場合が多く見られます。

適切な対処で東大に現役合格を実現!

思春期にプライドが暴走してしまう受験生は、幼児期に無意識のうちに自分の頭の良さを感じ取っていることが多く、実際、クリニックで脳機能を検査すると、本来は地頭が良いケースが多いのです。

ですから、磁気刺激治療で脳の状態をリセットし、さらにメンタル医学の手法で、噛み合わなかった歯車をほんの少し修正してあげるだけで、一気に成績が良くなるケースが多いのです。

その結果、模擬テストではE判定ばかりだった受験生が、現役で東大に合格された例もあります。

大切なのは、受験生本人もそのご家族も、現実から目を背けず、少しだけ勇気を出して適切な医学的対処へと、第一歩を踏み出すことです。

ぜひ、下記のお問い合わせフォームから、お気軽にご案内をご請求ください。

東京大学本郷キャンパス赤門正面

本郷赤門前クリニック

参照した学術論文のリスト

① Steinhausen, H., Haslimeier, C., & Metzke, C. (2006). The outcome of episodic versus persistent adolescent depression in young adulthood.. Journal of affective disorders.

② Rawana, J., & Morgan, A. (2014). Trajectories of Depressive Symptoms from Adolescence to Young Adulthood: The Role of Self-esteem and Body-Related Predictors. Journal of Youth and Adolescence.

③ Shanahan, L., Copeland, W., Costello, E., & Angold, A. (2011). Child-, adolescent- and young adult-onset depressions: differential risk factors in development?. Psychological Medicine.

④ Shivaswamy, V., Nagendra, K., Sanjay, D., Gouli, C., & Nk, K. (2012). PREVALENCE AND ASSOCIATION OF DEPRESSION AND SUICIDAL TENDENCY AMONG ADOLESCENT STUDENTS. International Journal of Biomedical and Advance Research.

⑤ Pelkonen, M., Marttunen, M., Kaprio, J., Huurre, T., & Aro, H. (2008). Adolescent risk factors for episodic and persistent depression in adulthood. A 16-year prospective follow-up study of adolescents.. Journal of affective disorders.

⑥ Parker, G., & Roy, K. (2001). Adolescent Depression: A Review. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry.

⑦ Bennett, D., Ambrosini, P., Kudes, D., Metz, C., & Rabinovich, H. (2005). Gender differences in adolescent depression: do symptoms differ for boys and girls?. Journal of affective disorders.

⑧ Clayborne, Z., Varin, M., & Colman, I. (2019). Systematic Review and Meta-Analysis: Adolescent Depression and Long-Term Psychosocial Outcomes.. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry.

⑨ Pine, D., Cohen, E., Cohen, P., & Brook, J. (1999). Adolescent depressive symptoms as predictors of adult depression: moodiness or mood disorder?. The American journal of psychiatry.

⑩ McLeod, G., Horwood, L., & Fergusson, D. (2016). Adolescent depression, adult mental health and psychosocial outcomes at 30 and 35 years. Psychological Medicine

⑪ McLeod, G., Horwood, L., & Fergusson, D. (2016). Adolescent depression, adult mental health and psychosocial outcomes at 30 and 35 years. Psychological Medicine.

⑫ Woodgate, R. (2006). Living in the shadow of fear: adolescents' lived experience of depression.. Journal of advanced nursing.

⑬ Steinhausen, H., & Metzke, C. (2000). Adolescent Self-Rated Depressive Symptoms in a Swiss Epidemiological Study. Journal of Youth and Adolescence.

⑭ Allgood-Merten, B., Lewinsohn, P., & Hops, H. (1990). Sex differences and adolescent depression.. Journal of abnormal psychology.