academic anxiety

勉強恐怖症

苦手から自信への道

克服のための具体的な手段とメンタルサポート

✓ 「勉強恐怖症(academic anxiety)」とは、勉強に対して強い恐怖や不安を感じることによって集中力の低下を招いたり、プレッシャーに押しつぶされてテストや宿題に取り組めなくなるものです。

✓ 「勉強に対して強い抵抗感を感じる」「勉強に時間がかかりすぎる」「頭が混乱してしまう」など、勉強恐怖症の10の症状を解説します。該当する項目がないか、セルフチェックをしながら読み進めてください。

✓ 勉強恐怖症は、過去の試験での失敗体験や自己肯定感の低下などをきっかけに発症しますが、根本的にはいずれも脳の扁桃体と呼ばれる部分の暴走で起こる現象です。発症の仕組みを理解するだけで、ある程度は症状がコントロールできるようになるので、わかりやすく解説します。

✓ 今すぐ実践できる勉強恐怖症の5つの対策をご紹介します。「ポジティブフレームワーク勉強法」や「自己肯定感を高めるセルフコンパッション」など、いずれもご自分で簡単に実践できるものばかりを厳選しました。

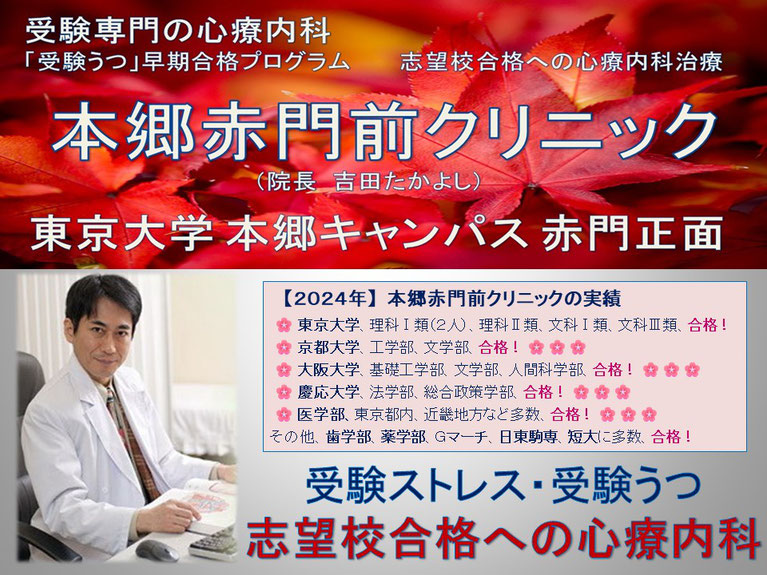

✓ 最先端の脳医学を用いた画期的な治療法についてもご紹介しています。ごく短期間のうちに効果が出るため、入試の日程が迫っている受験生には特に効果的です。毎年、多くの受験生があこがれの志望校合格を実現しています。

東京大学 本郷赤門正面

本郷赤門前クリニック

「勉強恐怖症」という言葉を聞いたことがありますか?

「勉強恐怖症(academic anxiety)」とは、勉強に対して強い恐怖や不安を感じることによって、集中力の低下を招いたり、プレッシャーに押しつぶされてテストや課題に取り組めなくなるものです。

この症状は、日本でも多くの児童・生徒・学生が抱える問題となっており、本人や親が気づかぬうちに罹患していることも多く、注意が必要です。

勉強恐怖症の症状は、以下のように多岐にわたります。

【勉強恐怖症の症状】

・課題やテストに取り組めない

・学習に強い不安を感じる

・集中力が低下してしまう

・勉強に強い抵抗感を感じる

・学習内容を理解できない

・勉強に時間がかかりすぎる

・頭が混乱してしまう

・勉強に興味を持てない

・学習が遅れている

勉強恐怖症の結果、勉強に対する苦手意識から大学受験を諦めたり、あるいは医師になるなど勉強が必要なキャリアパスを選ばなくなったりすることがあります。

悔いの残らない人生を送るためには、決して放置してはいけません。

また、勉強恐怖症が長期化すると、うつ病や不安障害といった精神疾患に発展することもあります。

逆に、勉強恐怖症を治し、勉強に対する恐怖を自信に変えると、成績が急上昇する場合が少なくありません。

なぜなら、恐怖感で勉強ができなかっただけで、根本的に学力が低いわけではないからです。

そのため、自信さえ取り戻せば、成績をジャンプアップさせることも可能になる場合が多いわけです。

勉強恐怖症の10の症状とは?

セルフチェックをしましょう!

まず、あなた自身が、あるいは、あなたのお子様が勉強恐怖症の可能性がないのか、セルフチェックをしましょう。

勉強恐怖症には、以下のような代表的な症状が10項目あります。

いずれも、根本的には脳の扁桃体が過剰に刺激を受けるために生じるものです。

いくつの項目が該当するかカウントしながら、セルフチェックを進めていってください。

① 過剰な苦手意識で宿題やテストに取り組めない

勉強恐怖症の典型的な症状として、過剰な苦手意識のため、宿題やテストに取り組むことができなくなてしまうということがあげられます。

その結果、宿題が提出できない、あるいは試験を受けられないといった問題行動を起こしてしまうのです。

脳の扁桃体が過剰な苦手意識を生み出すために起こる現象です。

② 学習に対して強い不安を感じる

勉強恐怖症の人は、学習に対して不安を過剰に感じる傾向があります。

勉強に取り組む前から、失敗することや成績が悪くなることを恐れてしまい、勉強そのものに対してネガティブなイメージを持ってしまうのです。

脳内で不安を生み出す中枢が扁桃体です。

この部分が強く刺激を受けるため、ネガティブな感情が拡大されます。

③ 集中力が低下している

勉強恐怖症の人は、扁桃体の反応によって勉強に取り組むことに強いストレスを感じる傾向があります。

そのため、集中力が低下してしまい、学習効果が低下しやすいのです。

また、集中力が低下することで、勉強に取り組むこと自体に苦痛を感じるようになってしまうこともあります。

④ 勉強に対して強い抵抗感を感じる

勉強恐怖症の人は、勉強に対して強い抵抗感を感じる傾向があります。

脳の扁桃体がネガティブな感情を暴走させるため、勉強に対して嫌悪感を抱き、やりたくないという気持ちが強くなってしまうのです。

⑤ 学習内容を理解できない

本来は理解できるはずの学習内容なのに、勉強恐怖症の影響で理解できなくなってしまうという現象が生じることがあります。

脳の扁桃体が過剰に働くと、自分自身が学習についていけていなくなるという不安が高まります。

その結果、学習内容を理解するための脳の中枢がフリーズしたような状態になってしまうのです。

これによって、本当に理解できなくなってしまうわけです。

⑥ 勉強に時間がかかりすぎる

勉強恐怖症の人は、勉強を終えるまでに時間がかかりすぎる傾向があります。

扁桃体の過剰な刺激で勉強に対する不安や抵抗感が強くなると、脳の認知機能が自由闊達に働くことができなくなり、学習効率が悪くなってしまうのです。

また、時間がかかりすぎることで、勉強に取り組むこと自体に疲れを感じてしまうこともあります。

⑦ 頭が混乱してしまう

勉強恐怖症の人は、勉強に取り組むことで頭が混乱してしまうことがあります。

複雑な情報を理解するために脳の前頭前野の機能を使いますが、扁桃体が過剰に刺激を受けると、この作用が抑制されます。

その結果、勉強内容が理解できず、頭がいっぱいになって混乱してしまうのです。

⑧ 勉強に対して興味を持てない

勉強恐怖症の人は、勉強に対して興味を持てない傾向があります。

脳の扁桃体が、興味を生み出す脳内の中枢を抑制するため、学習内容がつまらないと感じたり、勉強が苦手だと感じるため、興味を持つことができなくなってしまうわけです。

⑨ 他人に比べて学習が遅れていると感じる

勉強恐怖症の人は、他人に比べて自分自身の学習が遅れていると感じる傾向があります。

実際に学習が遅れていることもあるのですが、それに加え、扁桃体が現状をよりネガティブにとらえるため、実際よりもさらに学習が遅れていると本人が感じている場合が多いのです。

これにより学習へのコンプレックスが高まり、勉強の苦手意識が強まってしまいます。

⑩ 勉強を避けるようになっている

扁桃体がネガティブな感情を過剰に作り出すと、その対象を衝動的に避けるようになります。

その結果、勉強恐怖症の人は、本能的に勉強を避ける行動をとるようになるわけです。

さらに、こうした行動様式が脳内で固定化されるため、よりいっそう、勉強から目を背けるようになってしまいます。

以上が、勉強恐怖症の代表的な10項目の症状です。

【勉強恐怖症の診断】

いずれも該当しないという方は、勉強恐怖症の心配はありません。

一方、3項目以上が該当する場合は、勉強恐怖症の可能性があります。

さらに、7項目以上が該当する場合は、勉強恐怖症の可能性が極めて高く、後ほどご紹介する適切な対処をただちに実践することをおすすめします。

勉強恐怖症の原因とは?

原因を理解するだけで症状が軽くなる

次に、勉強恐怖症になってしまう原因について解説します。

原因を知っておくことは、勉強恐怖症の症状を抑えるうえで、とても大切なことです。

脳は立ち向かう必要がある対象が何なのかを認識すると、ストレス耐性が高まり、メンタルがタフになる性質を持っているからです。

逆に、勉強恐怖症の原因となっている問題点から目を背けていると、メンタルが脆弱になり、症状が悪化する傾向があります。

多くの勉強恐怖症の方は、原因から目を背けていることで、症状を悪化させているのが現実なのです。

勉強恐怖症の主な原因は7項目あります。

それぞれについて簡単に解説しますので、ご自分に当てはまるかどうかチェックしながら読み進めてください。

① 学習に関する過度なプレッシャー

学習に関する過度なプレッシャーは脳の扁桃体を強く刺激するため、大きなストレス源となります。

学習成果に対する期待や、将来の進路に対する不安から、学習に対する恐怖や不安感が高まります。

このプレッシャーは、家庭や学校の環境から生じることが多いのです。

例えば、親や教師から過大な期待を持たれたり、兄弟や他の子どもと成績を比較されたり、無理に競争を煽られることが勉強恐怖症の原因としてあげられます。

② 過去の失敗体験

過去の学習や試験での失敗体験は、勉強恐怖症の原因として重要な要素です。

失敗体験は扁桃体に記憶されるため、強い感情的な負荷となって学習に対する不安や恐怖感を高めます。

このような過去の経験がトラウマとなり、学習に対する抵抗感や避ける傾向を引き起こすことが多いのです。

③ 自己肯定感の低下

自己肯定感の低下は、勉強恐怖症の発症や悪化の重大な要因です。

自己肯定感とは、自分自身に対して肯定的な評価や自信を持つことです。

自己肯定感が低い状態では、扁桃体は経験した出来事をよりネガティブな記憶として脳内に保存します。

その結果、学習に対して否定的な思考パターンが広がり、自分の能力や価値を過小評価することに結びつくのです。

このようなマイナス思考が学習への不安感や恐怖感を、より増大させます。

④ 学習障害

学習障害は、学習に困難を抱える人々に勉強恐怖症のリスクをもたらす要因です。

学習障害には、読み書き障害や計算障害などがあります。

学習の遅れや理解の困難さにより、学習への不安感や恐怖感が増大し、学習を避ける傾向が生じます。

学習障害が適切に認識されずに放置される場合も、その矛盾が勉強恐怖症として一気に噴き出すことがあります。

⑤ 家庭や学校の環境要因

勉強恐怖症の原因には、家庭環境や学校環境などの環境要因も関与しています。

家庭内の学習に対する圧力や期待、過保護な環境、親からの否定的な評価や比較などが勉強恐怖症を引き起こすことがあります。

また、学校での競争的な環境やいじめ、教育上のサポートの不足なども学習に対する不安や恐怖感を増大させる要因となります。

⑥ 社会的要因

社会的な要因も勉強恐怖症に関与しています。

学業成績を重視する社会的な価値観や、学習へのプレッシャーを感じる社会的な状況が、勉強恐怖症を促進させる傾向があります。

また、同級生や友人との比較や評価、社会的な不適合感なども、学習に対する不安感や恐怖感を増大させる要因となります。

⑦ メンタル面の特性

メンタル面の特性や性格も勉強恐怖症の原因となり得ます。

完璧主義や承認欲求が強い人は、学習において高い基準を自分に課す傾向があり、その結果、目標が達成できない経験が積み重なり、扁桃体の暴走を生み出す要因になります。

また、社交不安や自己効力感の低さ、注意力欠如などの特性も、学習に対する不安や恐怖を増大させる要因となります。

これらの原因は個々の状況によって異なる場合があります。

勉強恐怖症の原因を正確に特定するためには、総合的な評価や専門家の助言が必要です。

原因の特定と理解に基づいた適切な治療や支援を受けることで、勉強恐怖症の症状を軽減し、克服することができます。

試験恐怖症(Exam Phobia)

受験パニック症(Exam Panic Attacks)

対策はこちらを優先!

では、「勉強恐怖症」は、どのようにして対処すればいいのでしょうか。

この点で注意していただきたいのは、「勉強恐怖症」とよく似た名称の病気に「試験恐怖症(Exam Phobia)」があることです。

「試験恐怖症」は、その病名に表れているように、入学試験や定期試験など試験を受けることに対して恐怖心を抱くというメンタル面のトラブルを指します。

一方、「勉強恐怖症」は、試験に限らず、普段の勉強に対しても幅広くネガティブな感情を抱くところが大きな相違点です。

とはいえ、両者には明確な区別はなく、かなりの人が「試験恐怖症」と「勉強恐怖症」が重なっていて、どの割合で混ざっているのかグラデーションに差があるだけだといった場合が典型的です。

また、「勉強恐怖症」であっても「試験恐怖症」であっても、受験のときに緊張して頭が真っ白になったり、過呼吸の発作を起こす場合は、「受験パニック症(Exam Panic Attacks)」として扱います。

「勉強恐怖症」や「試験恐怖症」は、それぞれ勉強に対する恐怖感と試験に対する恐怖感といったメンタル面の原因に着目した概念です。

それに対して、「受験パニック症」はパニックという症状に着目した概念です。

ですから、両者は対立するものではありません。

「勉強恐怖症」でパニックを起こす人もいるし、「試験恐怖症」でパニックを起こす人もいます。

実際、「受験パニック症」に悩んでいる人の70%は「試験恐怖症」が原因です。

もし、試験を受けているときに、①頭が真っ白になって思考力が低下する、②過呼吸の発作が起きる、③手汗が噴き出て解答が書けなくなる・・・といった症状が出ている人は、まず、以下の「受験パニック症」の解説記事を先にお読みください。

「受験パニック症」は目に見える症状に着目したものですから、疾患概念が明確なので、対策の方法も明確です。

また、「勉強恐怖症」や「試験恐怖症」のようなメンタルの問題を改善するよりも、対策を打った場合に効果が早く出るという特徴もあります。

さらに、医学研究も進んでおり、ご紹介する対処の方法についても、効果の確実性が高いので、まず、こちらを優先して実践してください。

また、勉強全般に恐怖感があるかたも、試験のときにとりわけ恐怖感が強くなるという人は、「勉強恐怖症」の解説よりも、「試験恐怖症」の解説のを先にお読みいただいたほうが良いと思います。

理由は先ほどと同じで、「試験恐怖症」のほうが対象が明確で医学研究が進んでいるからです。

それに対し、勉強恐怖症は対象範囲が広く、どうしても曖昧な分析となる傾向があります。

以上をまとめると、対処や治療の優先順位は、①受験パニック、②試験恐怖症、③勉強恐怖症…ということです。

ただ、「受験パニック症」であっても「試験恐怖症」であっても、勉強恐怖症としての側面もありますので、後ほど、こちらの記事もあわせてご一読いただければと思います。

ご自分で今すぐできる!

勉強恐怖症の5つの対策とは?

勉強恐怖症の症状が軽い場合は、ご自分でも一定の範囲で対処が可能です。

ご自分で今すぐ実践できる勉強恐怖症の5つの対策があります。

それぞれの方法をご紹介します。

①「ポジティブフレームワーク勉強法」を取り入れる

ポジティブフレームワーク勉強法とは、メンタル医学に基づき、「ネガティブなフレームワーク(枠組み)」にとらわれている自分の思考を「ポジティブなフレームワーク(枠組み)」で捉え直すことで、学習へのモチベーションを引き出し、さらに思考力や集中力を高めるという方法です。

勉強恐怖症の脳は、「ネガティブなフレームワーク」に偏った認知機能に陥っており、ポジティブフレームワーク勉強法がとりわけ効果的です。

具体的なやり方については、「ポジティブフレームワーク勉強法とは?ネガティブからポジティブへのフレームワーク転換で志望校合格」というページで詳しく解説しています。

こちらをご一読ください。

② 「遂行目標」をやめ、「熟達目標」に切り替える

勉強の目標を立てる場合に、メンタル医学では、「遂行目標」と「熟達目標」の二つに大別されます。

「遂行目標」とは、他人からの高い評価を得ることを目的にして勉強に取り組むことを指します。

一方、「熟達目標」とは、自分自身の能力を着実に伸ばし、自分を成長させることを目的にして取り組むことです。

「遂行目標」をやめ、「熟達目標」に切り替えると、勉強恐怖症が緩和される効果が生じることがわかってきました。

「遂行目標」と「熟達目標」のについては、「合格できる目標の立て方!遂行目標と熟達目標の脳への効果」というページで詳しく解説しています。

ぜひ、ご一読ください。

③ 自己肯定感を高める「セルフコンパッション」

自己肯定感の向上は、勉強恐怖症を克服するために重要な要素です。

自分自身に対してポジティブな評価をすることで、扁桃体の暴走を防ぎ、学習に対する自信を高めることができます。

自己肯定感を高めるには、一般的には、自分自身を認めること、 自己肯定的な言葉を使うこと、挑戦する勇気を持つことなどが提唱されています。

ただ、この3つを心掛けるだけで勉強恐怖症が治るかというと、いささか疑問が残ります。

おすすめするのは、「セルフ・コンパッション・ジャーナリング」という方法です。

これは、言っていいのルールに従ってネガティブな感情を紙に書き出して浄化するものです。

詳しいやり方については、「受験生のセルフコンパッション!自己肯定感を高めて合格を勝ち取る方法」というページで詳しく解説しています。

④ セカンドハンドストレスの予防

ストレスは周囲の人に伝搬することが多く、メンタル医学ではこれを「セカンドハンドストレス(Secondhand Stress)」 と呼びます。

勉強恐怖症は、家族内のストレスの伝搬で生じる「セカンドハンドストレス」によって脳の扁桃体の活動が悪化する場合が、とりわけ多いということがわかっています。

セカンドハンドストレスの予防法については、「ご家庭で簡単にできる!セカンドハンドストレスの対策とは?」というページで詳しく解説しています。

お心当たりのある方は、必ずご一読ください。

⑤ ストレスで生じる「認知のゆがみ」を治す

「認知のゆがみ(Cognitive distortion)」とは、現実を正しく理解できず、間違った考えに陥ってしまう心理現象をさします。

具体的には、「全か無か思考(all-or-nothing thinking)」や「感情的決めつけ思考(emotional reasoning)」、「マイナス化思考!(disqualifying the positive)」など、大きく分類すると6種類のタイプがあります。

これらの思考はストレスによって高まり、思考力や集中力を低下させるため、受験に失敗する要因として注目されています。

さらに、「認知のゆがみ」は、勉強恐怖症の発症にもかかわっていることもわかっており、これをなくせば、勉強に対するネガティブな感情も風化させることができます。

こちらについては、「受験ストレスで生じる認知のゆがみ!志望校合格への対策とは?」というページで詳しく解説しています。

勉強恐怖症の症状が重い場合はどうする?

勉強恐怖症の症状が重い場合は、医師による専門の治療が必要です。

それぞれの治療法について解説します。

① 認知行動療法(CBT)

認知行動療法は、勉強恐怖症の治療に広く使用される効果的なアプローチです。

この治療法では、問題の認識と思考パターンの改善、学習に対する不安や恐怖を軽減するための具体的なスキルの習得が重要な要素となります。

自分の思考や信念を見直し、学習に対するポジティブな態度と行動を身につけることで、勉強恐怖症を克服していきます。

この方法は効果が高い一方で、治療に長い時間を取ってしまうという欠点があり、何かと多忙な受験生には不向きでした。

そこで、本郷赤門前クリニックでは、受験勉強自体で認知行動療法を行うという逆転の発想で、受験生に取り入れています。

これを後述する磁気刺激組み合わせることで、メンタル面の問題と学力アップを短期間のうちに実現することが可能となり、志望校への合格実績が一気に向上しました。

② 心理教育

心理教育は、勉強恐怖症に関連する心理的な要因やメカニズムについての理解を深めるために行われます。

患者は自分自身や勉強に対する考え方、感情、行動パターンについて学び、学習に対する不安や恐怖の根本的な要因に取り組むことができます。

心理教育を通じて、患者は新たな視点や認識を得ることで、勉強に対するポジティブなアプローチを身につけることができます。

脳医学やメンタル医学に基づき、適切な方法で行えばかなりの効果があります。

③ 心理療法

心理療法は、個別の心理的な問題に焦点を当てた治療法で、勉強恐怖症の原因や関連する問題に対処することを目指します。

心理療法は、個人セッションやグループセッションによって行われます。

臨床心理士は患者との対話を通じて問題を分析し、適切な介入や技術を提供します。

心理療法は、患者が自身の感情や行動を理解し、健康的な調整を促進することで、勉強恐怖症の症状の軽減や克服に役立ちます。

こちらも脳医学やメンタル医学に基づき、適切な方法で行えばかなりの効果があります。

⑤ 薬物療法

重度の勉強恐怖症や関連する不安やうつ症状を伴う場合、医師は薬物療法を検討することがあります。

薬物療法は、抗不安薬や抗うつ薬などの薬物を使用して症状を軽減することを目指します。

ただし、薬物療法は副作用の問題があり、特に脳が成長段階にある未成年の場合は、医師による慎重な検討が必要です。

また、薬物療法は他の治療法と併用されることが一般的であり、単独で勉強恐怖症を治すことはかなり困難です。

⑥ グループセラピー

勉強恐怖症の治療において、一部ではグループセラピーも取り入れられています。

グループセラピーでは、同じような問題を抱える患者が集まり、互いに経験や感情を共有し、支え合います。

グループセラピーは、他者とのつながりや共感を通じて、勉強恐怖症に関する認識や視点を拡げ、自己成長や学習への自信を回復するのに役立ちます。

こちらも脳医学やメンタル医学に基づき、適切な方法で行えばかなりの効果があります。

勉強恐怖症に関する学術研究

以下は、心療内科医など専門家向けに、勉強恐怖症に関する学術研究を概説したものです。

内容はやや難解だと思いますので、一般の方は、斜め読み程度で読み流していただければと思います。

ただ、学術研究の大筋をなんとなくでも頭に入れておくと、勉強恐怖症についての理解が深まります。

勉強恐怖症の診断には、DSM-5(精神疾患の診断・統計マニュアル)に記載されている診断基準を用いることが一般的です。

DSM-5では、勉強恐怖症を「特定の学習障害」の一部として位置づけており、学習障害と似たような症状が現れることが多いとされています。

勉強恐怖症の診断には、以下のような方法が用いられます。

・臨床面接

・自己報告尺度

・身体検査

・神経心理学的

勉強恐怖症は、精神医学や心療内科学はもちろん、社会心理学や教育心理学などの分野も含め、広く研究されています。

まず、そもそも勉強恐怖症とは、どのようなものでしょうか。

Sarason(1984)は、勉強恐怖症を「学習に対する恐怖、心配、または抵抗感」と定義しています。

彼は、この症状は学校に対する不安、学校環境への適応困難、そして学校に関する一般的な不安の3つの要因によって引き起こされる可能性があると述べています。

勉強恐怖症の原因には、遺伝的要因や環境要因が関与している可能性があります。

例えば、勉強恐怖症が兄弟姉妹間で共通していることが報告されており(Zhang et al.、2015)、遺伝的要因が一定の役割を果たしている可能性が示唆されています。

また、勉強恐怖症は、教育的なストレスや教育システムの要因、家庭環境、社会的状況など、様々な環境要因によって引き起こされる可能性があるとされています(Zhu et al.、2016)。

さらに、勉強恐怖症の症状は、自己効力感の低下と関係があると考えられています。

自己効力感とは、自分自身が問題を解決したり、目標を達成したりする能力に対する信念のことです。

例えば、Bandura(1986)は、自己効力感が低下することが、勉強恐怖症を引き起こす可能性があると述べています。

実際、勉強恐怖症に苦しむ人々は、自分自身に対して自信を持てず、勉強に取り組むことができません。

勉強恐怖症は、学業成績や学習動機に影響を及ぼし、その後の人生にも悪影響を及ぼす可能性があります。

例えば、勉強恐怖症が高校生や大学生に見られる場合、学業成績の低下や中退、進路決定の困難、社会的不適応などの問題を引き起こす可能性があります(Zhu et al.、2016)。

勉強恐怖症に苦しむ人々が適切な支援を受け、自信を取り戻し、自分自身に向き合うことができるようになることを願います。

勉強恐怖症の治療法には、従来は、認知行動療法、薬物療法、カウンセリングなどが行われてきましたが、近年は磁気刺激療法がめざましい治療実績をあげています。

認知行動療法は、不適切な考え方や行動を変え、学習に対する恐怖感を減らすことを目的としています。

例えば、不適切な思考を変えることや、学習のやり方を変えることで、勉強に対する自信を取り戻すことができます。

また、薬物療法は、脳内の化学物質を調整することで、不安や恐怖を和らげることができます。

ただし、薬物療法は、未成年の場合は特に副作用がある場合が多く、適切な投薬管理が必要です。

一方、カウンセリングは、勉強恐怖症に苦しむ人々が自分自身を理解し、感情や思考を整理することを支援することができます。

以上の治療法は、勉強恐怖症に苦しむ人々が適切な支援を受け、自信を取り戻し、自分自身に向き合うことができるようにするためのものです。

ただし、治療法の選択は、患者の症状や個性によって異なります。

そのため、医師やカウンセラーなどの専門家に相談することが重要です。

勉強恐怖症を克服するため、特に重要となるのは、その原因や治療法に関する理解を深めることが求められるということです。

勉強恐怖症が引き起こされるメカニズムや、遺伝的要因や環境要因がどのように相互作用するかなど、より詳細な解明が必要です。

また、治療法の効果や、個々の患者に合わせた治療法の選択方法についても、今後の研究が必要です。

一つの研究例として、Schmitz and Kiuru(2018)は、学校の不適切な環境が勉強恐怖症を引き起こす可能性があることを示唆しています。

この研究では、フィンランドの中学生を対象に、学校の不適切な環境が勉強恐怖症にどのような影響を与えるかを調査しました。

その結果、勉強恐怖症を抱える学生は、学校の不適切な環境(例えば、クラスメートとの関係や教師との関係)によって引き起こされる可能性があることが示されました。

また、Liu et al.(2020)は、勉強恐怖症に対する認知行動療法の効果について調査しました。

この研究では、中国の大学生を対象に、認知行動療法のプログラムを実施し、その効果を評価しました。

その結果、認知行動療法のプログラムを受けた学生は、勉強に対する自信が回復し、勉強恐怖症の症状が軽減されることが示されました。

これらの研究から、勉強恐怖症に対する治療法の選択には、患者の症状や個性に合わせたものが必要であることが示唆されています。

また、治療法によっては、症状の軽減だけでなく、自己効力感や自己肯定感を高めることができることが示されています。

総括すると、勉強恐怖症は、学習に対する強い不安や恐怖を引き起こす症状であり、遺伝的要因や環境要因が関与している可能性があります。

勉強恐怖症は、学業成績や学習動機に影響を及ぼし、その後の人生にも悪影響を及ぼす可能性があります。

治療法には、認知行動療法、薬物療法、カウンセリングなどがありますが、治療法の選択は、患者の症状や個性に合わせたものが必要です。

今後の研究においては、勉強恐怖症の原因や治療法に関する理解を深めることが求められます。

勉強恐怖症が引き起こされるメカニズムや、遺伝的要因や環境要因がどのように相互作用するか、治療法の効果や、個々の患者に合わせた治療法の選択方法など、さまざまな側面について研究が必要です。

最近では、勉強恐怖症に対するオンライン治療の需要が高まっています。

オンライン治療は、診療時間や場所の制限が少なく、患者の個人情報の保護も容易になるというメリットがあります。

例えば、Kivi et al.(2021)は、オンライン認知行動療法が勉強恐怖症の治療に有効であることを示しました。

この研究では、フィンランドの中学生を対象に、オンライン認知行動療法のプログラムを実施し、その効果を評価しました。

その結果、オンライン認知行動療法を受けた学生は、勉強恐怖症の症状が軽減され、学業成績が向上することが示されました。

また、Jaisoorya et al.(2018)は、インドの高校生を対象に、勉強恐怖症に対するインターネットベースの自己管理プログラムの効果を評価しました。

その結果、インターネットベースの自己管理プログラムを受けた学生は、勉強に対する自信が回復し、勉強恐怖症の症状が軽減されることが示されました。

以上の研究から、オンライン治療は、勉強恐怖症に対する有効な治療法の一つであることが示唆されています。

しかし、オンライン治療の有効性や適用範囲については、今後の研究が必要です。

また、勉強恐怖症に対する予防策にも注目が必要です。

例えば、教育機関においては、学習環境の整備や、学生の自己肯定感を高める取り組み、適切なキャリアカウンセリングなどが必要です。

また、親や家族も、子どもの自己肯定感を高め、学習に対するポジティブな姿勢を支援することが大切です。

勉強恐怖症は、患者自身だけでなく、その周囲の人々にも影響を及ぼす症状です。

そのため、適切な治療法や予防策を取り入れ、患者の自信や自己肯定感を高め、学習に対するポジティブな姿勢を養うことが必要です。

最後に、勉強恐怖症は、多くの人が抱える深刻な問題であり、患者やその家族、教育者、医療従事者、研究者、社会全体で取り組む必要がある問題です。

適切な支援や研究を通じて、勉強恐怖症を克服することができるようになることを願います。

参照した学術論文のリスト

① Phillips, E.M. (2011) 'The effects of language anxiety on students' oral test performance and attitudes', The Modern Language Journal, 76 (1), pp.14-26 [Online]. Available at: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-4781.1992.tb02573.x/abstract (Accessed: 16 December, 2012).

② Rienties, B., Beausaert, S., Grohnert, T., Niemantsverdriet, S. & Kommers, P. (2012) 'Understanding academic performance of international students: The role of ethnicity, academic and social integration', Higher Education, 63 (6), pp.685-700 [Online]. Available at: http://0-ehis.ebscohost.com.brum.beds.ac.uk/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=ca629543-8a2b-40a0-8e96 bae325b1b14b%40sessionmgr104&vid=2&hid=109 (Accessed: 6 September 2013).

③ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (2010) Education at a glance 2010. OECD indicators. OECD Publishing.

④ Ramachandran, N.T. (2011) 'Enhancing international students' experiences: An imperative agenda for universities in the UK', Journal of Research in International Education, 10 (2), pp.201-220 Available at: http://0-ehis.ebscohost.com.brum.beds.ac.uk/eds/detail?sid=b9627d64-4230-4767-9b9e-7b71a1938d8d%40sessionmgr104&vid=2&hid=102 (Accessed: 27 June 2013).

⑤ Cheng, Y., Horwitz, E.K. & Schallert, D.L. (2002) 'Language anxiety: Differentiating writing and speaking components', Language Learning, 49 (3), pp.417-446.

⑥ Huang, R. (2008) 'Mapping educational tourists' experience in the UK: Understanding international students', Third World Quarterly, 29 (5), pp.1003-1020 [Online]. Available at: http://0-ehis.ebscohost.com.brum.beds.ac.uk/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=124c3272-0f09-4017-8681-8b414895c50c%40sessionmgr113&vid=2&hid=115 (Accessed: 19 September 2013).

⑦ Nadeem, M., Ali, A., Maqbool, S. & Zaidi, S.U. (2012) 'Impact of anxiety on the academic achievement of students having different mental abilities at university level in bahawalpur (southern punjab) pakistan', International Online Journal of Educational Sciences, 4 (3), pp.519-528 [Online]. Available at: http://0-is.ebscohost.com.brum.beds.ac.uk/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=857474a1-db74-4b4c-9408-1dd1c90e9465%40sessionmgr12&vid=2&hid=15 (Accessed: 12 June 2013).

⑧ Jiao, O.G., Onwuegbuzie, A. J. (1999) 'Library anxiety among international students', Educational Resources Information Center (ERIC), 34(2), pp. 1-11

⑨ Gregory, A.M. & Eley, T.C. (2007) 'Genetic influences on anxiety in children: What we’ve learned and where we’re heading', Clinical Child & Family Psychology Review, 10 (3), pp.199-212 [Online]. Available at: http://0-ehis.ebscohost.com.brum.beds.ac.uk/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=dbef5e43-0627-4508-b591-71cb4369db23%40sessionmgr115&vid=2&hid=105 (Accessed: 13 June 2013).

⑩ Kraemer, H.C., Yesavage, J.A., Taylor, J.L. & Kupfer, D. (2000) 'How can we learn about developmental processes from cross-sectional studies, or can we?', American Journal of Psychiatry, 157 (2), pp.163-171 [Online]. Available at: http://journals.psychiatryonline.org/data/Journals/AJP/3709/163.pdf (Accessed: 15 May 2013).

⑪ Paltridge, T., Mayson, S. & Schapper, J. (2010) 'The contribution of university accommodation to international student security', Journal of Higher Education Policy & Management, 32 (4), pp.353-364 [Online]. Available at: http://0-ehis.ebscohost.com.brum.beds.ac.uk/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=69a53093-e393-40ed-b221-04ad27082367%40sessionmgr4&vid=2&hid=6 (Accessed: 12 September 2013).