受験うつ対策ガイド

合格への道を開く情報が満載

Dr.吉田の受験うつ総合解説

受験うつで悩んでいる・・・。

受験うつで休学をせざるをえなくなった・・・。

受験うつを早く治したい・・・。

そんな悩みを抱える受験生の親子に対して、役立つ情報を総合的に発信するのが、このサイトの目的です。

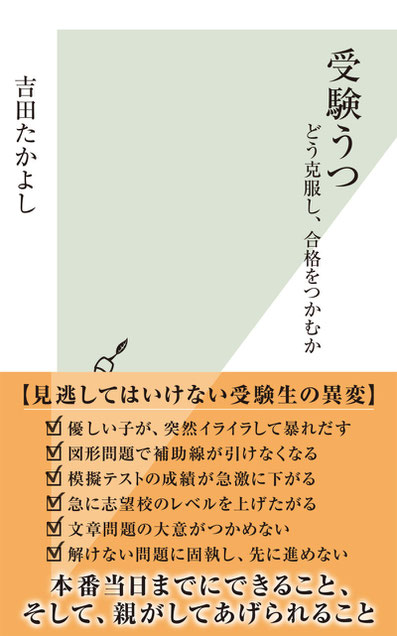

解説はすべて、ベストセラーとなった「受験うつ どう克服し、合格をつかむか」(光文社新書)の著者で、「受験うつに強い心療内科医」として知られる吉田たかよし医師が書き上げたものです。

ホームページの業者が作成した多くのサイトでは、情報が間違っていたり、当たり障りのないありきたりの説明が多かったりして、現に受験うつに苦しんでいる受験生の親子には、あまり役立たない場合もあり、心療内科の診療の最前線の生きた情報を重視して解説していきます。

ぜひ、受験うつを一日でも早く回復させ、憧れの志望校合格を勝ち取りましょう。

このサイトが、その一助になれば幸甚です。

本郷赤門前クリニック 院長

医学博士 吉田たかよし

目次

1. 受験うつとは?

2. 受験うつの症状

2.2 受験うつの心の症状

2.3 受験うつの脳の働きに関する症状

2.4 受験うつの身体の症状

3. 受験の原因とは?

4. 受験うつの5つのタイプ

4.2 プレッシャー型受験うつ

4.3 不安過剰型受験うつ

4.4 自己肯定感の喪失型受験うつ

4.5 モチベーション喪失型受験うつ

4.6 脳疲労型受験うつ

4.6 受験うつのタイプとその対策

5. 受験うつの治療

5.2 心身の休息と安静

5.3 抗うつ薬による薬物治療

5.4 磁気刺激治療(TMS治療)

4.5 受験うつ早期合格コース

6. 受験うつの予防

7. 受験うつへの家族のサポート

1.受験うつとは?

受験ストレス性の記憶障害とは?

頑張って勉強しているのに、ちっとも記憶に残らない…

せっかく暗記しても、数日でほとんど忘れてしまう…

昨日、何を勉強したのかも思い出せないこともある…

もしこのような症状が起きていたら、あなたの脳は「受験ストレス性の記憶障害」に陥っている危険性があります。

「ストレス性の記憶障害(Stress-induced Memory Impairment)」とは、受験生が経験する強い心理的なストレスと不安、さらに過酷な受験勉強による脳疲労などが原因で記憶力が著しく低下する症状を指します。

受験うつの影響は脳の認知機能にも及ぶ

記憶力の低下は、多様な「受験うつ」の症状の一部です。

誤解してほしくないのですが、「受験うつ」に関して、記憶力の低下だけに注目していただきたいという意味ではありません。

「うつ病」や「うつ症状」というと、心がふさぎ込むメンタルだけの病気だと思われがちです。

しかし実際には、記憶力をはじめ、集中力や思考力など脳の認知機能にも重大な悪影響を与えます。

集中力であっても思考力であっても、ほんの少しでも脳の認知機能が低下してしまったら、大事な入試の本番で、大幅な得点のダウンにつながってしまいます。

このことを肝に銘じていただくために、「受験うつ」の解説の冒頭で、「受験ストレス性の記憶障害」をご紹介しました。

受験生の場合は、志望校に合格するために、脳の認知機能は極めて重要な能力です。

もちろん、こうした能力を低下させる「受験うつ」は、決して放置してはいけません。

受験うつの背景と現状

「受験うつ」という言葉は、正式な診断名ではありませんが、受験の時期に「うつ病」などにより脳や心に不調をきたす疾患や症状の総称として、最近では広く社会に浸透してきました。

その理由は、受験に関連するストレスや不安が心の状態や記憶に大きな影響を及ぼすため、入試の合否にも大きな影響を与えるからです。

また、注意していただきたいのは、特に18歳未満の未成年者のうつ病は増加傾向にあるということです。

現在の若い世代はメンタルがデリケートになっているため、受験ストレスを乗り越えることがより困難になってきているのが、その原因だと考えられています。

実際、15歳から24歳のうつ病の有病率は全体の約3.3%であり、多くの成人患者が10代で発症しているとされています。

受験は人生において重要な岐路であり、その重圧や不安が受験うつの発症に影響を及ぼすことが多いのです。

一人で悩まず、サポートを受けましょう

受験うつは受験生にとってつらい経験です。

だからこそ、受験生が一人で悩みを抱え込まないようサポートする目的で、このウェブサイトで情報をを提供しています。

このページでは、「受験うつ」に関する予防策やストレス管理のヒント、心の健康に関する情報が満載です。

一人で悩まずに、私たちとともに受験成功への道を歩んでいきましょう。

あなたのあこがれの志望校への合格に向け、必ず扉が開かれるものと信じています。

特定の症状が強く出ている場合は、そちらの解説を読みましょう

冒頭でご紹介したように、「受験うつ」によって、「受験ストレス性の記憶障害」が発症することがありますが、このほかにも、受験無気力症候群(Exam Apathy Syndrome)、受験ストレス性聴覚過敏(Hyperacusis associated with depression)、読解力低下症(Reading Comprehension Disorder)、受験パニック(Exam Panic Attacks)など、受験生の心身に多彩な症状をもたらします。

これらは受験生に生じる具体的な症状に着目した病名や症状名です。

ただし、そうした心身の不調をもたらす根本的な原因が「受験うつ」にある場合がとても多いのです。

このホームページでは、これらについても以下の専門のページを設けて解説しています。

無気力やパニックなど、特定の症状が強く出ている場合は、下記のバナーをクリックしていただき、そちらのページの解説を先にお読みいただくことをお勧めします。

まずは、今、最も困っている症状をなくすことが最優先の課題だからです。

ただし、様々な症状が同時に出ている場合や、ご自分の脳や心の状態が今一つ自分自身ではよく把握できないという方も多いでしょう。

それに現在は特に症状は出ていないが今の段階からしっかり「受験うつ」を予防しておきたいという方も少なくないと思います。

そのような場合は、ぜひ、こちらのページをこのままお読みください。

このページをご一読いただければ、「受験うつ」の対策が、総合的、立体的に理解していただけると確信しています。

【受験うつに関連した症状の解説記事】

2.受験うつの症状

症状のセルフチェックリスト

「うつ病」や「うつ状態」は心の症状だけでなく、身体的な症状も現れます。

さらに「受験うつ」の場合は、脳に表れる症状も重要です。

だからこそ、心・脳・身体の三位一体で立体的に症状をチェックしていくことが必要です。

これら3つのうち、いずれの症状も軽視をせず、医学に基づいて適切にケアしないと、やがて脳・心・身体のすべての面で悪化する危険性があります。

以下では、まず、「受験うつ」によって心・脳・身体に現れる代表的な症状をご紹介します。

同様の症状が見られ、日常生活や受験勉強に支障を来す場合は、受験生自身であれば親や学校の先生に相談し、保護者であれば専門に診療している医師に相談しましょう。

以下、①心の症状、②脳の認知機能の症状、③身体の症状の三つにわけて、受験生や親御様にセルフチェックしていただくため、代表的なものをリストアップしておきます。

① 心の症状(受験うつ)

・強い不安感

・自己への自信の欠如

・強い緊張感や不安感

・イライラや怒りっぽさ

・悲しみや絶望感

・頻繁に涙もろくなること

・強い焦りの感情

・落ち着かない気分

・ネガティブな思考や消極性

・孤独感

・些細なことで傷つきやすい

・友人や家族と心の面で距離を感じる

・自死や自殺の念がある

心の症状に関しては、周囲からは気づかれにくいことが多く、本人自身が心の不調を辛く感じ、「受験うつ」を自覚するケースが一般的です。

心の問題の辛さは、本人以外には理解しにくいので、ご家族は注意深く見守ってあげてください。

特に、思春期の心理的傾向として、孤独感や友だちと心の面で距離を感じるといったことについては、とりわけ周囲の人に打ち明けようとはしません。

それどころか、自分自身でも「そんなことはない!」と思い込もうとすることも少なくありません。

だからこそ、ご家族はしっかり注意を払ってあげる必要があるのです。

また、ご家族もご本人も、「受験に対して悩みを持つのは当然のことだ!」と考え、軽く見られるために「受験うつ」が見落とされる場合もあります。

このような偏見を捨てることも、受験生の脳と心を守るうえで重要なことです。

受験生の精神的な健康状態は、常に不安定です。

つい数週間前まで元気で、精神的にも健康であった受験生が、気が付いたら「受験うつ」になっているということも少なくありません。

だからこそ、このリストに掲載している心のトラブルが生じていないか定期的にチェックし、きめ細かなサポートが求められるのです。

「受験うつ」によって、脳内の扁桃体と呼ばれる部分が過剰に刺激を受け、暴走状態に陥ることがよく起こります。扁桃体は不安感を作り出す働きを担っているため、不安感が過剰に強くなり、勉強が手につかなくなることがあります。これが「受験うつ」による「受験不安症」です。思い当たる方は、まず、「受験不安症」の解説記事を先にお読みください。

② 脳の働きに関する症状(受験うつ)

・集中できず、勉強が続けられない

・予定を立てて勉強できない

・勉強に取り組めない

・ケアレスミスが増える

・急激な成績の低下

・テスト時に過剰な緊張を感じる

・テスト本番で実力を発揮できない

・スマートフォンやインターネットへの依存

「受験うつ」の場合、脳の認知機能に関わる症状は、ほぼ必発だといっていいくらい、よく現れることです。

その結果、成績が悪化してしまいますが、多くの親御様が「サボっているからだ」「たるんでいるからだ」と誤解し、受験生を叱責してしまうことが少なくありません。

また、受験生自身も言葉では親に反発するものの、内心、そうだと思い込み、一人になると自分を責めてしまいがちです。

親から𠮟責を受けても自分で自分を責めても、脳内のストレスは高まります。

これによって、「受験うつ」は、より悪化してしまうことが多いので、注意が必要です。

とりわけ典型的にみられるのが、ケアレスミスです。

「受験うつ」⇒ ケアレスミス ⇒ 親が叱責 ⇒ ストレス増大 ⇒「受験うつ」が悪化 ⇒ ケアレスミスがさらに増える ⇒ ⇒ ⇒ ・・・

このような悪循環を起こして症状が重篤化することが多いのです。

原因を見極めずに叱るということは、やめていただきたいことです。

③ 身体の症状(受験うつ)

・食欲の減退または過剰な摂食

・吐き気や嘔吐感

・身体のだるさ

・朝の起床困難または早期覚醒

・夜の眠りの質の低下と昼間の眠気

・過度の睡眠

・頭痛

・過剰な疲労感

・遅刻や欠席の増加

・テスト本番で体調が悪化

身体の症状は、周囲から気づかれやすいことが一般的です。

受験生の親御様は、これらの症状を見逃さないように注意してください。

これらの不調は、食事や睡眠、学校生活など、日常生活の重要な要素に関わり、持続すると勉強への集中が難しくなり、志望校への合格は困難になります。

以上の症状に対して、ご本人もご家族も「気合を入れたら何とかなる」といった精神論で改善しようと考えてはいけません。

身体に生じた症状を頑張ることで乗り越えようとすると、脳疲労やストレスが増すことによって、症状が悪化する場合が一般的です。

また、精神論に走ると、結果として症状を放置することつながり、「受験うつ」を治す機会を失ってしまいます。

受験うつは志望校合格を阻む重大なリスクであり、早期に気づいて適切な対処をすることが非常に大切なのです。

受験うつの多様な症状の中で、身体面の症状については、ご家族が比較的、気づきやすい傾向があります。しかし、その中で誤解を受けやすいのが倦怠感、つまりダルいということです。ご家族は単なる怠惰だと勘違いしてしかりつける場合も少なくありません。また、受験生本人も言葉では反発しながらも、心の奥底ではサボっているだけかもしれないと誤解し、発見が遅れてしまう要因になっています。見極めのポイントを解説していますので、「入試に落ちる危険な倦怠感」のページをご一読ください。

3.受験うつの原因とは

受験うつの症状を抑えるためにも、その原因を理解しておくことも重要です。

原因を放置したままでは、メンタルが一時的に改善できたとしても、また、いずれ悪化してしまいます。

これでは、根本的な回復は望めません。

逆に、原因を取り除くことができれば、それだけで「受験うつ」が解消する可能性もあります。

だからこそ、受験生自身や受験生の親御様が「受験うつ」の原因に注意を払い、いち早く気づくことが重要なのです。

以下に代表的な受験うつの原因をリストアップします。

ご自身に当てはまる項目がないか、一つ一つセルフチェックしてみてください。

受験に関する要因

・失敗できないというプレッシャー

・勉強そのものに対するストレス

・保護者や学校の先生からのプレッシャー

・競争心を維持することへの疲労感

・受験勉強による生活リズムの変化

子どもや若い世代の受験生はストレスに対して敏感な時期であり、受験の期間は脳と心にとって大きな試練となります。

受験へのストレスや負担、周囲からの期待、競争心の維持、受験勉強による生活リズムの変化などが「受験うつ」の大きな要因となります。

「受験うつ」は、失敗できないというプレッシャーや、勉強そのものに対するストレスが原因となる場合も少なくありません。

また、保護者や学校の先生からのプレッシャーや、競争心を維持することへの疲労感も、「受験うつ」を引き起こす要因です。

さらに、受験勉強による生活リズムの変化や不規則な生活環境も受験うつの発症に関与することがあります。

もし、思い当たる要因があれば、後ほどご説明する治療に加え、こうした要因を取り除く、あるいは軽減する努力も必要です。

受験以外の要因 ワースト4

第1位:家庭内での問題や親との関係に関する悩み

第2位:友人や異性との関係に関する悩み

第3位:自分の容姿や体型に関する悩み

第4位:将来に対する漠然とした不安

以上は、受験ストレスを悪化させている受験以外の要因にについて、学習カウンセリング協会と本郷赤門前クリニックが共同で行った調査結果です。

「受験うつ」の原因というと、ついつい受験のことばかりに意識が向かいがちです。

しかし、受験勉強に関連する要素だけでなく、10代の思春期から青年期特有の悩みも関連している場合が、意外に多いということです。

実際、私自身も、日々、「受験うつ」になった受験生を問診していて、そのようなケースを数多く経験しています。

思春期は感受性が高まり、自己のアイデンティティを確立する重要な時期です。

友人や異性との関係に関する悩み、家庭内での問題や親との関係に関する悩み、自分の容姿や体型に関する悩み、将来に対する漠然とした不安などで苦悩することが多いのが、この世代の特徴です。

これが受験勉強のストレスや脳疲労と化学反応を起こす形で「受験うつ」を引き起こすことが多いのです。

たとえば、

「私は容姿が劣っている・・・」

⇒「だったら、そのぶん、大学は難関校に受からないと認めてもらえない・・・」

⇒「でも、今の成績では、それも難しい・・・」

⇒「ああ!もう人生は終わりだ・・・」

これは、「受験うつ」に陥った受験生を問診していて、とても多くあるパターンです。

受験だけの悩みに比べ、そこに思春期特有の悩みが加わった途端に、脳への精神的負担は、一気に重いものになります。

そのぶんだけ、「受験うつ」を発症しやすくなるわけです。

脳は一つの問題によるストレスなら、負けずに乗り越える能力が比較的高いのです。

しかし、二つの問題による異なるストレスを同時に受けると、脳は非常にもろくなり、「受験うつ」を発症しやすくなるという性質があるのです。

こうしたタイプの「受験うつ」を予防するには、同性の親に本音で相談するというのが、とても有効です。

男子なら父親、女子なら母親に、悩みを聞いてもらいましょう。

思春期特有の悩みは、親であっても異性であれば、本音は話しにくく、また、実情に合ったアドバイスもなかなかもらえないものです。

多くの場合、同性の親も思春期には同じような悩みを抱えているので、悩みに耳を傾けてもらうだけでも、心の浄化作用は得られます。

もう一つ、「受験うつ」の予防に有効なのは、思春期特有の悩みに関する対策を、入試の後に先送りすることです。

受験は、入試だけで十分に精神的負担を受けています。

それに加えて、同時に思春期特有の悩みを解決するというのは、そもそも無理があるのです。

手帳やノートに「思春期特有の悩みについては、入試が終わった後の春休みに解決する!」と書き込んでおくと、脳は先送りを理解し、受験の悩みから思春期特有の悩みを分離する作用が働きます。

ぜひ、今すぐ実践してください。

うつ病以外の病気や障害によるもの

・双極性障害などの気分の波

・統合失調症などの精神疾患

・発達特性

・パーソナリティ特性

従来型の大うつ病性障害以外にも、「受験うつ」の症状を生み出す疾患は数多くあります。

双極性障害や統合失調症などの精神疾患、発達特性、パーソナリティ特性、思春期特有の心理的な変化も関与することがあります。

これらの要素が「受験うつ」の症状を生み出す場合も少なくありません。

若者の気分の不安定さを理解する際には、慎重な判断が必要です。

受験うつの原因を理解することは、受験生やその家族、教育関係者にとって重要な一歩です。

早期に受験うつの兆候に気づき、適切なサポートやケアを提供することで、受験生の心身の健康を保ち、将来への展望を明るくすることができます。

4.受験うつ発症の5つのタイプ

受験うつは、受験生がもともと持っていた個人の気質や個性に加え、学校や塾などの環境因子が化学反応を起こすことによって発症します。

個人の気質や個性も、受験生が置かれている環境も一人ひとりが異なります。

このような違いに基づき、受験うつの発症の仕方も異なり、大きく次の5つのタイプに分類できます。

ご自分の受験うつがどのタイプかを知っておくことは、とても重要です。

発症を加速した問題点を把握していれば、可能な範囲でその要因を避けることもできます。

さらに、脳と心の不調の本質がどこにあるのかを本人がわかっていると、心の整理がつきやすくなる効果が生じることも解明されています。

つまり、どのタイプかを意識しているだけで、症状の軽減に結びつくことががあるのです。

のちほど、それぞれのタイプとその対処法について詳しく説明しますが、まずは、受験うつの5つのタイプの概要を簡単にご紹介しておきましょう。

プレッシャー型

「プレッシャー型の受験うつ」は、受験生が周囲からの過度な期待や、自分自身でも絶対に合格しないといけないというプレッシャーによって引き起こされるタイプの受験うつです。

保護者や学校の先生からの期待に応える自信が持てず、受験に関する不安が極端に強まり、受験勉強や心理状態に深刻な影響を受けることによって、うつ症状が悪化していくのが特徴です。

受験の不安が日常的になり、不眠や睡眠障害、食欲の変動、頭痛や体の痛みなどの身体的な症状を引き起こすこともあります。

自己肯定感の喪失型

「自己肯定感の喪失型受験うつ」は、受験生が自身の能力や価値を低く評価し、自己肯定感を失うことによって、うつ症状を悪化させてしまうタイプです。

脳や心が受験に伴う過度の比較や競争にさらされることによって、自己評価が低下し、劣等感などのコンプレックスが高まります。

受験生は他の受験生と比べて自身の能力や努力が劣っていると感じ、脳や心は健康な状態を維持できなくなってしまうのです。

モチベーション喪失型

「モチベーション喪失型の受験うつ」は、受験生が受験に対する意欲ややる気を失ってしまうことをキッカケにしてうつ症状が現れるタイプです。

長期間の受験勉強で努力したにもかかわらずに、受験生が期待していた成績のアップがないと、プチンと糸が切れたかのように、モチベーションが一気に低下してしまうことがあります。

その結果、学習への関心や集中力が極端に減退し、成績はさらに悪化するという悪循環が生じるのです。

こうして深いスランプの沼にはまり込むように、ますますやる気がわかなくなることが多いのです。

脳疲労型

「脳疲労型の受験うつ」は、受験勉強による脳の疲労が主な原因となってうつ症状を発症するタイプです。

長時間の勉強や情報の過多によって脳が疲弊し、集中力や記憶力の低下、判断力の鈍化などが現れます。

受験生は頭が重くなったり、疲れやすくなったりすることが多いのも、このタイプの受験うつの特徴です。

引きこもり型

「引きこもり方の受験うつ」は、学校を休んだり、宅浪(自宅での浪人)をすることによって、自宅で過ごす時間が長くなったことをキッカケに、うつ症状が発症するタイプです。

自宅に引きこもると、脳には偏った刺激しか加わらないため、脳の扁桃体が暴走状態になりやすく、それによってうつ症状が加速します。

また、「受験うつ」になると自宅から出たくなくなるので、より引きこもりやすくなり、悪循環を起こして「受験うつ」も重篤化していきます。

受験うつのほぼすべての症例が、これらの5つのタイプのどれかに当てはまります。

しかし、受験うつは、必ずしもどれか一つのタイプに絞られるものではなく、複数のタイプにまたがるケースが多いのです。

ただし、その場合でも、それぞれのタイプへの適合度には濃淡があります。

ですから、自分の解決への早道です。

次に、各タイプの受験うつについて詳しく解説していきますので、自分の症状が当てはまるのかをチェックしながら読み進めてください。

そして、ご自身にピッタリ合った適切な対処方法を見つけ出しましょう。

1.自己肯定感の喪失型受験うつ

劣等感と孤立

「自己肯定感の喪失型の受験うつ」は、受験うつの全体の中で、とても特徴的なタイプです。

受験生は、他の受験生や友人との比較や競争によって、劣等感や不安を強く感じることが多いものです。

それによって自己肯定感の低下をもたらすと、周囲の人間関係の中で孤立したり、あるいは、ネット依存に陥ることも少なくありません。

これがさらに受験うつを悪化させる環境を作り出してしまうのです。

それでは、自己肯定感の喪失型の受験うつが引き起こす特徴的な症状と影響について、具体的に見ていきましょう。

自己評価の低下

自己肯定感の喪失型の受験うつにおいては、自己評価の低下が何らかの形で発症のきっかけになっています。

受験生は他の受験生や友人と比較して自己評価が低くなり、自分自身を劣っていると感じることがあります。

成績や順位、能力などに対する自己評価が低下することで、自己価値を見出せなくなります。

このような状況下では、自己否定の感情や自信の喪失が強まり、受験生のうつ症状が現れやすくなるのです。

人間関係の孤立

人間関係の孤立も自己肯定感の喪失型の受験うつによく見られる症状です。

受験生は他の受験生や友人との競争や比較によって、人間関係が孤立していく特徴があります。

自己評価が低下し、自分より優れていると感じる受験生との接触を避ける傾向が見られるのです。

また、他者との関係性に対する不安や劣等感から、交友関係がどんどん少なくなり、孤独感が増大することもあります。

このような人間関係の孤立は、受験生の脳内で扁桃体の過剰な刺激をもたらし、うつ症状を悪化させる要因となることが多いのです。

ネット依存と問題行動

さらに、自己肯定感喪失型の受験うつでは、ネット依存が生じることもあります。

自己評価の低下や社交的な孤立から、受験生は自己肯定感を補うためにネット依存に走る傾向があります。

SNSやオンラインコミュニティで他の受験生との比較をしたり、誰かを貶めるような情報に触れることで、自己肯定感を回復しようとするのです。

しかし、仮にこうしたネット情報に接することで、その場では一時的に心が癒されることがあったとしても、ネット依存自体が脳の前頭前野の機能に悪影響を与え、中長期的には受験うつを悪化させる大きな要因になってしまっているのです。

克服するためのサポート

「自己肯定感の喪失型の受験うつ」を克服するためには、受験生自身とご家族が、現在抱えている問題の本質を正しく理解したうえで、解決に向けて協力し合うことが必要です。

受験生は自己評価を客観的に見つめ直し、自己肯定感を取り戻すための努力をすることが重要です。

また、周囲のご家族は傷ついた受験生のメンタルを理解し、受験生がありのままの自分自身を受け入れられるようサポートすることが大切です。

まず、真っ先に取り組んでいただきたいのは、受験生の人間関係の孤立を解消するために、まずはご家庭の中でコミュニケーションの場を確保することです。

入試が近づいてくると、受験生はほぼ全員がイライラしてきますので、学校や塾での人間関係はギスギスしたものになりがちです。

「自己肯定感の喪失型の受験うつ」を発症した受験生が、その中で生き生きとしたコミュニケーションを取り戻すのは困難です。

まずは、ご家庭の中で食事の時間を利用し、家族が談笑する時間をとるように、ご家族主導で取り組んでください。

次に、受験生の健全な自己評価を取り戻すために、一人ひとりが持っている「7つの要素」を意識することが効果です。

「7つの要素」とは、こちらです。

①達成欲 ②持続力 ③忍耐力 ④調和性 ⑤分析思考 ⑥未来志向 ⑦寛容さ

以上の7つの能力を意識すると、心が前向きになり、意欲も回復しやすいということが、メンタル医学の研究で解明されているのです。

一見、優れた長所を羅列したように感じるかもしれませんが、いずれも、持って生まれた先天的な能力ではなく、コツコツと地道に努力をすれば高まるものです。

メンタル医学では、このような能力を「強み」と名付け、一般的な「長所」と区別して扱っています。

「自己肯定感の喪失型の受験うつ」では、特に先天的な長所を意識すると、逆に症状が悪化しやすい傾向があり、この点は特に注意してください。

ご家族が「7つの要素」を意識させることで受験うつを回復させる方法については、「 勉強のヤル気を回復 親の声かけの7つのメンタル要素」で詳しく解説しています。

このタイプの受験うつの可能性がある場合は、こちらの解説記事を必ずご一読ください。

2.モチベーション喪失型

成績の報われなさによる意欲喪失

「モチベーション喪失型の受験うつ」は、自己肯定感の喪失型と似ている部分もありますが、受験生のメンタルが受ける心の傷の本質が異なっています。

モチベーション喪失型は、ある時期までは、高い目標に向かって努力して勉強を続けてきたにもかかわらず、思うような成績が出なかったため、失望感を抱えてしまうことが特徴です。

その結果、勉強へのモチベーション一気にが低下し、受験に対する意欲も喪失して、それをキッカケに受験うつの他の症状も出てきてしまうのです。

発症のキッカケ

「モチベーション喪失型の受験うつ」は、発症のキッカケに特徴があります。

自分なりに一生懸命に勉強したのに、成績の上がり幅は自分の努力に見合ったものではない・・・。

きっと勉強方法や学習戦略がうまく機能していないからに違いない・・・。

受験うつの発症の初期には、こうした不満によって勉強のスタイルが迷走する時期があるケースが多いのです。

その結果、成績はさらに低迷し、ある時点で、張り詰められていた糸がプチンと音を立てて切れるように、受験勉強のやる気を喪失してしまうのです。

症状と影響

モチベーション喪失型の受験うつでは、次第に負のスパイラルに陥ることも特徴です。

勉強へのやる気が低下して成績が下がると、より意欲を失い、やり勉強をしなくなって、成績が急落します。

また、意欲の低下は受験勉強だけでなく、学校や塾への出席にも向かい、休むことが増えてしまいます。

結果的に、成績の悪化とモチベーションの喪失が相互に作用し、この悪循環が一定の水準を超えると、受験生は思いうつ症状に陥ってしまうのです。

自己効力感の低下

「モチベーション喪失型の受験うつ」に、もう一つ特徴的ななのは、自己効力感の低下をもたらすことが、とても多いということです。

自己効力感とは「やればできる」という感覚をさす心理学用語で、受験勉強もこれを前提にして実行しています。

ところが、モチベーション喪失型の受験うつでは、失敗や挫折を通して自己効力感が低下しているため、心の奥底で「どうせ、やっても無駄なんだ」と感じているため、勉強の意欲が極端に低下してしまうわけです。

ここで注意していただきたいのは、「自己効力感」を「自己肯定感」と勘違いしている人が多いのですが、メンタル医学では、この二つは全く異なる概念だということです。

「自己肯定感の喪失型の受験うつ」の項目で触れたように、「自己肯定感」とは長所だけでなく短所も含め、ありのままの自分を肯定的に受け入れることです。

いうまでもなく、「自己肯定感の喪失型の受験うつ」では、自己肯定感を取り戻すことは、発症の根底にかかわる問題なので、回復のためにはとても重要です。

これに対し、「自己効力感」とは、自分がやろうと思ったらことは実際にやり遂げるだろうと確信を持つことで、これはモチベーションの基礎となるものです。

ですから、「モチベーション喪失型の受験うつ」では、とりわけ「自己効力感」を取り戻すことが重要になるわけです。

ネット上の記事を拝見すると、精神科医や心理学の専門家の解説記事でも、この二つを混同している文章が散見します。

おそらく、ご本人が書かれた記事ではないと思いますが、「受験うつ」の回復には両者を正しく区別して理解することが重要です。

自己効力感トレーニング

「モチベーション喪失型の受験うつ」の予防や回復のためには、健全な自己効力感を高めておくことが効果的です。

そのために、ぜひ、実践していただきたいのが「自己効力感トレーニング」と呼ばれる方法です。

どなたでも簡単に取り組むことができるので、模擬テストで悪い点数を取って受験勉強のモチベーションが下がってしまったり、スランプに陥って本来の点数が取れなくなったときには、ぜひ、実践していただきたいです。

具体的な方法については、「受験勉強のスランプ Academic Slump 原因は脳と心の不調」というページで詳しく解説しています。

こちらをご参照ください。

プレッシャー型受験うつ

周囲の期待による自己評価の低下

「プレッシャー型の受験うつ」は、受験生が周囲からの過度な期待やプレッシャーによって強い不安感を感じることで引き起こされるタイプです。

受験勉強と恐怖心や焦り

プレッシャー型の受験うつでは、受験勉強や試験に対する恐怖心や強い焦りも見られます。

受験生は自身の能力に自信を持てず、成績の低下や計画的な勉強の困難、勉強への集中力の低下が現れることがあります。

受験勉強に対するネガティブな感情が募り、学習意欲や自己管理能力が低下することで、うつ症状が悪化するのもよく見られる現象です。

過剰な不安感と懸念

このタイプの受験うつでは、過剰な不安感が日常的に支配的となります。

受験の成績や合格の可能性、将来への影響などに対して過剰な懸念や恐怖心を抱きます。

常に「もしもの場合」やネガティブなシナリオばかり考えてしまい、その蓄積で心身を疲弊させることが多いのです。

パフォーマンスへの影響と勉強意欲の低下

受験に対する過度の不安は、受験生のパフォーマンスにも大きな影響を与えます。

過剰なプレッシャーや緊張感により、集中力や思考力が低下し、本来の実力を発揮できなくなることがあります。

また、不安によるストレスが学習意欲を減退させ、勉強への取り組みが困難になることも見られます。

不安の悪循環と負のスパイラル

プレッシャー型の受験うつは、不安が悪循環を生むことも特徴的です。

過度の不安が受験勉強に悪影響を与えて成績の低下を招き、結果的にそれによって不安が増大してしまうのです。

受験の不安は勉強に集中できない状況を作り出します。

不安が強くなるほど、受験に対する不安や恐怖心が増し、ますますパフォーマンスが低下してしまうのです。

イライラや不機嫌

このタイプの受験うつでは、イライラや不機嫌さを抱え、周囲の人々や競争相手に対して攻撃的な態度を取ることもあります。

また、過度のストレスや不安感により、欲求不満や衝動的な行動をとることもあります。

身体的症状と免疫力低下

受験に対する過度の不安は、身体的な症状を引き起こすこともあります。

不眠や睡眠障害、食欲の変動、頭痛や体の痛み、消化不良などが一般的です。

不安の影響で免疫力が低下し、体調不良を引き起こすことも少なくありません。

対策のポイントとサポートの重要性

プレッシャー型の受験うつに対処するためには、まず、受験生が自身の不安を直視し、学校や塾の先生、あるいは保護者に相談するということが特に大事です。

心理的なサポートやアドバイスを受けることで、ある程度は不安を和らげる効果が期待できます。

また、時間管理や学習計画の見直し、無理な勉強を改め、脳に生じるストレスを軽減することも有効です。

受験生自身が自己評価に過度にこだわることも避けましょう。

他者との比較を控えることも必要です。

各人の個別の能力や進度を尊重し、自身の成長にフォーカスすることで、自信を回復させることができます。

また、サポートする家族や友人、学校の先生も、受験生の不安を理解し、受験勉強だけでなく心のケアにも配慮することが重要です。

4.脳疲労型

過労による心身の疲弊とバランスの崩れ

最後に紹介するのは、「脳疲労型の受験うつ」と呼ばれるタイプです。

このタイプの受験うつは、過度の勉強や努力による過労や疲労が原因で発症します。

身体的な症状とバランスの崩れ

脳疲労型の受験うつでは、受験生が無理な勉強スケジュールや過剰な負荷をかけた学習環境によって心身のバランスが崩れ、疲労感や身体的な症状が現れます。

連日の長時間勉強や寝不足、運動不足、不規則な生活リズムなどが要因となり、免疫力の低下やストレス反応の異常が引き起こされます。

身体的な症状から精神的な症状へ

脳疲労型の受験うつでは、受験生の身体的な症状が先行することがあります。

慢性的な疲労感や倦怠感、頭痛やめまい、胃腸の不調、免疫力の低下による風邪や体調不良などが一般的です。

さらに、身体的な症状が精神的な症状に波及し、気分の落ち込みや集中力の低下、思考の停滞などが現れることもあります。

適切な休息とバランスの取り方

脳疲労型の受験うつに対処するためには、受験生が適切な休息とリラックスを取り入れることが重要です。

適度な睡眠や食事、適度な運動を心がけることで、身体の疲労を回復させることができます。

また、勉強時間やスケジュールの見直し、効果的な学習法の導入などを通じて、効率的な勉強環境を整えることも重要です。

自己ケアとバランスの取り方

さらに、脳疲労型の受験うつでは、受験生が自己ケアとバランスの取れた生活を送ることも大切です。

趣味や興味のある活動に時間を割くことや、家族や友人との交流を大切にすることで、ストレスを軽減し、心身の健康を維持することができます。

家族や学校のサポートの重要性

脳疲労型の受験うつに苦しむ受験生は、家族や学校の先生、カウンセラーや専門家のサポートも必要です。

受験生の状態を理解し、適切なサポートやアドバイスを提供することで、受験生は脳疲労型の受験うつを克服し、健康な状態で受験に臨むことができるでしょう。

以上が、「脳疲労型」と呼ばれる受験うつについての解説です。受験生とその周囲の人々がこのタイプの受験うつを理解し、適切なサポートを提供することで、受験生の健康と成功への道を切り拓くことができます。

5.引きこもり型受験うつ

不自然な脳への刺激が症状を悪化

「引きこもり型受験うつ」は、自宅に引きこもることで脳や心に悪影響が及び、それによって受験うつが悪化して、最悪の場合、40歳代になるまで引きこもり生活が続くこともある、とても深刻なタイプの受験うつです。

宅浪(自宅での浪人生活)を選択した浪人生に高い確率で生じるほか、はじめは些細なことで学校や塾を休み、それをキッカケにして発症することもあります。

「引きこもり生活」と「受験うつ」の悪循環

「引きこもり型受験うつ」が深刻な悪化をたどることが多いのですが、その理由は、「引きこもり生活」と「受験うつ」が互いに原因と結果の関係になっており、相互に悪循環を繰り返していくことが多いからです。

引きこもりによって脳と心に悪性が及び、受験うつが悪化・・・。

受験うつが悪化すると、外出が困難になって、さらに引きこもってしまう・・・。

そうすると、さらに受験うつが悪化する・・・。

こうした悪循環に陥るため、その弊害は志望校に合格できないだけにとどまらず、社会に適応できなくなり、最悪の場合には、40歳代まで引きこもり生活が続いて、人生を棒に振ってしまうこともあるのです。

引きこもりが脳に及ぼす悪影響

受験生が長期間引きこもると、脳の構造や機能にも影響を与える可能性があります。

脳は長い期間、単独で生活してると、アンバランスは刺激が加わることで、脳の「前頭葉」や「扁桃体」などの領域の働きに不調が生じる傾向があります。

また、普段は学校や塾に通うために、無意識のうちに生活リズムを維持している作用が働いています。

しかし、引きこもり生活を始めると、脳は学校や塾などの社会活動から切り離されるので、どうしても不規則な生活リズムとなります。

このこと自体も、脳の発達や機能に悪影響を及ぼすことが多いのです。

特に、引きこもりが続くと「抑うつ」と「不安」が増大し、これらが脳の「前頭葉」や「扁桃体」などの領域に影響を及ぼす可能性があります。

これらの領域は、情動制御や意志決定、問題解決能力に関与しており、その機能が低下すると学習能力や集中力、思考力が低下する可能性があります。

引きこもりで承認欲求が満たされない脳に

引きこもりは心にも深刻な影響を与えます。

人間は社会的な生き物であり、人々との交流を通じて自己認識を深め、周囲の人から承認を得ることで心が満たされています。

しかし、引きこもりによる社会的な孤立は、自尊心の喪失や孤独感の増大はもちろん、周囲の人からの承認を得られないことによる心理的な渇望感が受験うつを悪化さえる大きな要因となっています。。

また、受験生が引きこもると、試験に対する不安や恐怖感が増大することが一般的です。

これはストレスを増大させ、心身の健康に悪影響を及ぼします。

特に、長期間のストレスは「ストレスホルモン」の過剰分泌を引き起こし、記憶力や思考力の低下を引き起こす可能性があります。

引きこもり型受験うつを予防する「受験メンタル8か条」

引きこもり型受験うつを予防するには、「受験メンタル8か条」が有効です。

誰でも今すぐにできる簡単なことばかりですが、続ければ、少なくとも予防効果はかなり期待できます。

「受験メンタル8か条」は「浪人を繰り返す心の病」のページで詳しく解説しています。

浪人生はもちろんですが、現役生の場合も、引きこもり気味の人には読んでいただく価値がある解説文です。

ぜひ、ご一読ください。

受験うつのタイプとその対策

心の健康を保つために

この章では、受験うつの5つのタイプについて解説しました。

受験生が受験期間中に直面する心理的な負荷やストレスが、さまざまな症状を引き起こすことを理解することは、受験生自身やそのご家族にとって重要です。

受験うつは単なる「がまんの限界」ではなく、具体的なタイプに分類されることで、その特徴や症状が明確になったと思います。

プレッシャー型、自己肯定感の喪失型、モチベーション喪失型、脳疲労型、引きこもり型といったタイプごとに、受験生の状態をより具体的に把握することで、適切なサポートと対策を講じることができます。

受験は大きな試練であり、時には苦しい心理的な負担を伴うものです。

しかし、受験生が自身の心の健康を大切にし、適切なサポートを受けながら向き合っていくことで、この試練を乗り越えることができます。

受験生の皆さんには自身の強さと可能性を信じて、前向きな気持ちを持って受験期間を過ごしてほしいと願っています。

5.受験うつの治療

受験うつの治療は、早期に発見し対処することが大切です。

しかし、治療方法は個人によって効果が異なります。

以下に受験うつの治療方法を3つご紹介します。

① 心身の休息と生活療法

睡眠や食事中の家族の会話で回復

受験うつの治療において、心と身体の休息とライフスタイルを見直すことは基本中の基本です。

ライフスタイルを見直すことにより症状の緩和に役立てることを、メンタル医学では「生活療法」といいます。

ある程度、受験うつの症状が出ている場合は、後に示すように専門の治療が不可欠で、「生活療法」だけで短期間に回復するというのは、あまり期待できないことです。

しかし、専門の治療だけに頼るのではなく、それとともにライフスタイルを見直すことも、あわせて取り組むべきことです。

また、症状がごく軽い場合は、生活療法だけで改善すれこともありますので、まずは少しでも受験生に異変を感じた場合は以下でご紹介すれ生活療法に取り組んでいただくことをお勧めします。

食事中の家族の会話における「右脳言語3要素」

もともと受験生は会話の機会が減り、このことによって脳に不自然な状態を作り出すことで、受験鬱が悪化することが分かっています。

会話というと言葉の中身に関心が向かいがちですが、実は声の作用がとても大きいということが分かってきました。

私たちの脳は、①声の強弱、②声の高低。③声の音色の三つを使って脳と脳が感情のキャッチボールをしています。

この声の三つの要素を「右脳言語の3要素」と言います。

さらに、「右脳言語の3要素」が話す側と聞く側の双方で、脳と心の回復に大きな作用をもたらしてくれることがわかってきました。

ですから、食事中にご家族で談笑すれば、受験生の脳に運動言語の3要素の効果を与えることで、受験うつの予防に役立てることができます。

具体的な方法については、以下の専門のページを設けて詳しく解説しています。

ストレス対策だけではなく学力アップにも役立ちますので受験生には二重三重にメリットがあります。

「家族との食事中の会話で脳と心を守る方法 受験生のストレス管理と学力アップ」

こちらをご参照ください。

② 抗うつ薬による薬物治療

医師の指導のもとで

一部の受験生には、抗うつ薬による薬物治療が効果的な場合があります。

以下に抗うつ薬治療に関する詳細を説明します。

医師の指導のもとで行う

抗うつ薬の処方は、医師の指導のもとで行われるべきです。

薬物治療の効果と副作用

抗うつ薬はうつ症状の緩和に効果がありますが、副作用も存在します。

継続的なモニタリング

薬物治療は継続的なモニタリングが必要であり、医師との十分なコミュニケーションが重要です。

薬物治療と他の治療法の併用

必要に応じて、心理療法やカウンセリングなどの他の治療法と併用されることがあります。

継続的なフォローアップ

抗うつ薬治療の効果は個人によって異なり、定期的なフォローアップが重要です。

③ 磁気刺激治療(TMS治療)

新たなアプローチ

磁気刺激治療(TMS治療)は、うつ病の治療において新たなアプローチとされています。

以下に磁気刺激治療に関する詳細を説明します。

非侵襲的な治療法

TMS治療は非侵襲的な方法であり、頭部に磁気刺激を与えます。

脳の活動の調整

TMS治療では、磁気刺激によって特定の脳領域の活動を調整します。

治療の回数と効果

TMS治療の回数や効果は個人によって異なります。

専門医の指導のもとで行う: TMS治療は専門医の指導のもとで行われ、定期的なフォローアップが重要です。

副作用や安全性

TMS治療は一般的に安全で副作用が少ないとされています。

受験うつの治療は、心身の休息と安静、抗うつ薬による薬物治療、磁気刺激治療(TMS治療)などの方法を選択することがあります。

専門医との相談に基づき、個別の状態や症状に合わせた治療プランを立てましょう。

自己判断や自己処方は避け、医師の指示に従いながら治療に取り組むことが重要です。

受験うつ早期合格コース

最新治療法で志望校合格をサポート

当クリニックでは、「磁気刺激治療(受験うつ)早期合格コース」を開発し、以下の3つの専門的な治療法を組み合わせることで、受験生の志望校への合格をサポートしています。

「① 受験の脳機能に特化した専門の「磁気刺激治療」 - 脳のパフォーマンス向上」

「② 受験勉強の方法を変えることにより脳機能を高める「CBT治療」 - 認知の改善」

「③ 光トポグラフィー検査のデータを元に、脳機能そのものを高める5つの特別診療 - 個別の治療プラン」

つまり、「受験専門・磁気刺激治療」+「受験に特化したCBT治療」+「5つの特別診療」が志望校への合格を実現する「合格の方程式」です。

「磁気刺激治療(受験うつ)早期合格コース」は、短期間でも効果が出やすい特徴があります。受験生の脳が不調に陥っている場合でも、志望校への合格を諦める必要はありません。

また、弊院では最新の脳の検査方法を活用しています。

具体的には、勉強中の脳の活動を測定し、ヤル気の低下や記憶力の問題点を画面に可視化します。

さらに、模擬テストの解答と光トポグラフィー検査のデータを分析し、脳の改善点を明確にし、受験勉強における集中力の鍵となる脳のエリアを特定します。

以上の分析結果をもとに、従来の磁気刺激治療では到達しなかった、志望校への合格を勝ち取るための個別の治療プランを提供しています。

「受験勉強のCBT治療」は、「受験に特化した磁気刺激治療」と並んで重要な柱です。

心理訓練を通じて認知のゆがみを適正化し、うつ症状の改善を図ります。

弊院では、受験勉強そのものがCBT治療となるよう取り組んでおり、受験生の限られた時間を最大限に活用し、脳機能を高めます。

さらに、弊院では光トポグラフィー検査のデータを解析することで、受験生の脳機能の問題点を明確に把握します。

勉強中や試験を受けているときに脳がどのような働き方をしているかを特定し、脳の状態に合わせた個別の治療を行います。

さらに、2020年からはさらに進化した5つの特別診療を導入しています。

これにより、光トポグラフィー検査を活用し、受験生のヤル気、イライラ、集中力、記憶力、思考力の改善を図ります。

弊院では、受験生の志望校合格を支援するために、最新の治療法と個別のケアを提供しています。

受験における脳の調子が悪くなった場合でも、あきらめずにご相談ください。

私たちは、受験生の脳機能の改善と合格への道を共に歩むことをお約束します。

ご案内メールの請求と受診のお申し込み

6.受験うつの予防

心と健康を守るための予防策

受験生のストレスに対する意識と対処法

受験生のストレスは、親の期待や将来への不安など、さまざまな要素から生じるものです。

しかし、周りの友人の頑張りや「自分だけがやる気がない」という気持ちから、無意識に自分自身を追い込んでしまうことがあります。

その結果、受験うつに陥っていることに気づけないかもしれません。

受験生が無理をして受験勉強を続けると、受験うつになるリスクが高まります。

自分自身と向き合う時間を設けることで、受験生はストレスを抱えていてもうまくコントロールする方法を見つけることが重要です。

以下は受験うつの予防法です。

無理のない範囲で実践してください。

リラクゼーション法と瞑想法

リラクゼーション法や瞑想、深呼吸などのリラックス法を取り入れることで、ストレスを軽減し、心身をリフレッシュさせることができます。日常の生活の中で少しの時間を確保し、自分自身に集中することで、心の安定を取り戻しましょう。

適切な休息と睡眠

十分な休息と質の高い睡眠は、心身の回復に役立ちます。日々のスケジュールに適切な休憩時間を組み込み、十分な睡眠を確保しましょう。睡眠の質を高めるために、寝る前にリラックスする時間を作ることも重要です。

適度な運動

運動はストレス解消に効果的であり、健康的な心と体を維持するのに役立ちます。ウォーキングやジョギング、ヨガなどの軽い運動を取り入れて、リフレッシュしましょう。運動はモチベーションの向上にもつながります。

健康的な食事を心がける

栄養バランスの取れた食事を摂ることで、脳と身体の機能をサポートします。野菜や果物、良質なタンパク質、ビタミンやミネラルを含む食品を意識的に摂取し、過剰なカフェインや糖分の摂取は控えましょう。食事の質を向上させることで、エネルギーレベルと集中力を維持しましょう。

自己リフレクションと趣味に時間を割く

自分自身と向き合う時間を作ることは、ストレスを軽減し心の安定を図るために重要です。自己リフレクションや趣味に時間を割くことで、自己肯定感を高める活動に取り組みましょう。自分の感情や気持ちに対話することで、内面のバランスを整えることができます。

予防策を積極的に取り入れて受験うつのリスクを軽減する

以上の予防法を取り入れることで、受験生は自分自身の心と向き合いながらストレスをコントロールし、受験うつのリスクを軽減することができます。

ただし、心身の不調が持続している場合は、迅速に心療内科やメンタルクリニックを受診することをおすすめします。

専門の医師の助けを借りることで、早期に適切なケアを受けることができます。

受験生の心と健康を守るために、予防策を積極的に取り入れましょう。

7.受験うつへの家族のサポート

受験生の心と健康を守るために

家族の役割と受験生へのサポート

受験生を持つ保護者や家族は、お子さんの将来に対する不安や心配から、自身もストレスを感じることがあります。

しかし、過度な期待やプレッシャーを与えることは、受験生に大きな負荷をかけることになります。家族の関わり方で最も重要なことは、「過度なプレッシャーを与えないこと」です。

頻繁に「頑張って」「期待している」と言うよりも、お子さんの気持ちや悩みに耳を傾け、一緒に悩みを分かち合う姿勢が求められます。

睡眠時間の確認とサポート

受験生は十分な睡眠をとることが必要です。

睡眠不足はストレス感を増大させ、受験勉強の効果を低下させる可能性があります。

家族は受験生の睡眠時間を確認し、十分な休息を取れるようサポートしましょう。

安定した睡眠環境を整えることも大切です。

栄養バランスの良い食事の提供

食事は受験生のエネルギー源です。

栄養バランスの良い食事を摂ることで、体調を整えることができます。

特に魚類などの栄養価の高い食材を積極的に取り入れることがおすすめです。

食事の準備や食材の選択に家族全員で関わり、バランスの取れた食事習慣を築きましょう。

食事の量と楽しみに注目

過度な食事制限や摂取量の変化は、受験生の身体的な健康に影響を与える可能性があります。

バランスの取れた食事を心がけるとともに、適切な量を摂取できるように気を配りましょう。

お子さんの好物やリアクションに注目し、食事を楽しむことを大切にしましょう。

ポジティブな会話と家族の絆

食事中は受験に関連する話題だけでなく、他の興味深い話題や楽しいエピソードを交えることで、リラックスした雰囲気を作りましょう。

楽しい会話は家族の絆を深めるだけでなく、受験生のストレス解消にも役立ちます。

また、ネガティブな発言や否定的な言葉には注意し、積極的な言葉や応援の言葉を用いて、受験生を励ましましょう。

家族の支えと早期のケアの重要性

受験生を支えるためには、過度なプレッシャーをかけずに生活リズムを保ちながら、受験勉強を行うことが重要です。

家族は受験生の配慮とサポートを心掛けるべきです。

受験うつは気づきにくいものですので、もし普段と違う言動が見られた場合は、お子さんの様子を注意深く観察し、必要に応じて心療内科やメンタルクリニックの専門医に相談してください。

早期の発見と治療が重要です。

家族の支えと適切なケアによって、受験生の心と健康を守りましょう。

参照した研究論文のリスト

① Kumari, U., Dawani, N., Devnani, J., Qureshi, M., Soleja, F., Mohammad, D., Abubaker, Z., Haroon, A., & Sadiq, S. (2019). Depression Among Medical Students of Karachi A Cross Sectional Study. MedEdPublish.

② Knjisa, I., Marinković, L., & Čobrda, N. (2015). DEPRESSIVE DISORDERS IN STUDENT POPULATION - COMPARATIVE STUDY CONDUCTED IN 2007 AND 2014.. Medicinski pregled.

③ Cooper, K., Gin, L., & Brownell, S. (2020). Depression as a concealable stigmatized identity: what influences whether students conceal or reveal their depression in undergraduate research experiences?. International Journal of Stem Education.

④ Rasheduzzaman, M., Mamun, F., Faruk, M., Hosen, I., & Mamun, M. (2021). Depression in Bangladeshi university students: The role of sociodemographic, personal, and familial psychopathological factors.. Perspectives in psychiatric care.

⑤ AlFaris, E., Irfan, F., AlSayyari, S., AlDahlawi, W., Almuhaideb, S., Almehaidib, A., Almoqati, S., Ahmed, A., Ponnamperuma, G., AlMughthim, M., Ahamed, S., Maflehi, N., & Vleuten, C. (2018). Validation of a new study skills scale to provide an explanation for depressive symptoms among medical students. PLoS ONE.

⑥ Park, Y. (2017). Effects of Depression, Self-Esteem, and Social Support on Suicidal Ideation in College Students. Journal of Korean Academy of Child Health Nursing.

⑦ D'Amico, N., Mechling, B., Kemppainen, J., Ahern, N., & Lee, J. (2016). American College Students’ Views of Depression and Utilization of On-Campus Counseling Services. Journal of the American Psychiatric Nurses Association.

⑧ Khawaja, N., & Duncanson, K. (2008). Using the University Student Depression Inventory to Investigate the Effect of Demographic Variables on Students’ Depression. .

⑨ Njim, T., Mbanga, C., Tindong, M., Fonkou, S., Makebe, H., Toukam, L., Fondungallah, J., Fondong, A., Mulango, I., & Kika, B. (2019). Burnout as a correlate of depression among medical students in Cameroon: a cross-sectional study. BMJ Open.

⑩ O’Reilly, E., McNeill, K., Mavor, K., & Anderson, K. (2014). Looking Beyond Personal Stressors: An Examination of How Academic Stressors Contribute to Depression in Australian Graduate Medical Students. Teaching and Learning in Medicine.

⑪ Bacchi, S., & Licinio, J. (2015). Qualitative Literature Review of the Prevalence of Depression in Medical Students Compared to Students in Non-medical Degrees. Academic Psychiatry.

⑫ Mackenzie, S., Wiegel, J., Mundt, M., Brown, D., Saewyc, E., Heiligenstein, E., Harahan, B., & Fleming, M. (2011). Depression and suicide ideation among students accessing campus health care.. The American journal of orthopsychiatry.

⑬ Koly, K., Sultana, S., Iqbal, A., Dunn, J., Ryan, G., & Chowdhury, A. (2020). Prevalence of depression and its correlates among public university students in Bangladesh.. Journal of affective disorders.